子どもに正月飾りの意味を伝えるには、まず大人がその由来や役割をしっかり理解することが大切です。

難しい言葉を使わず、子どもの年齢に合わせて簡単な言葉で説明すると、より理解しやすくなります。

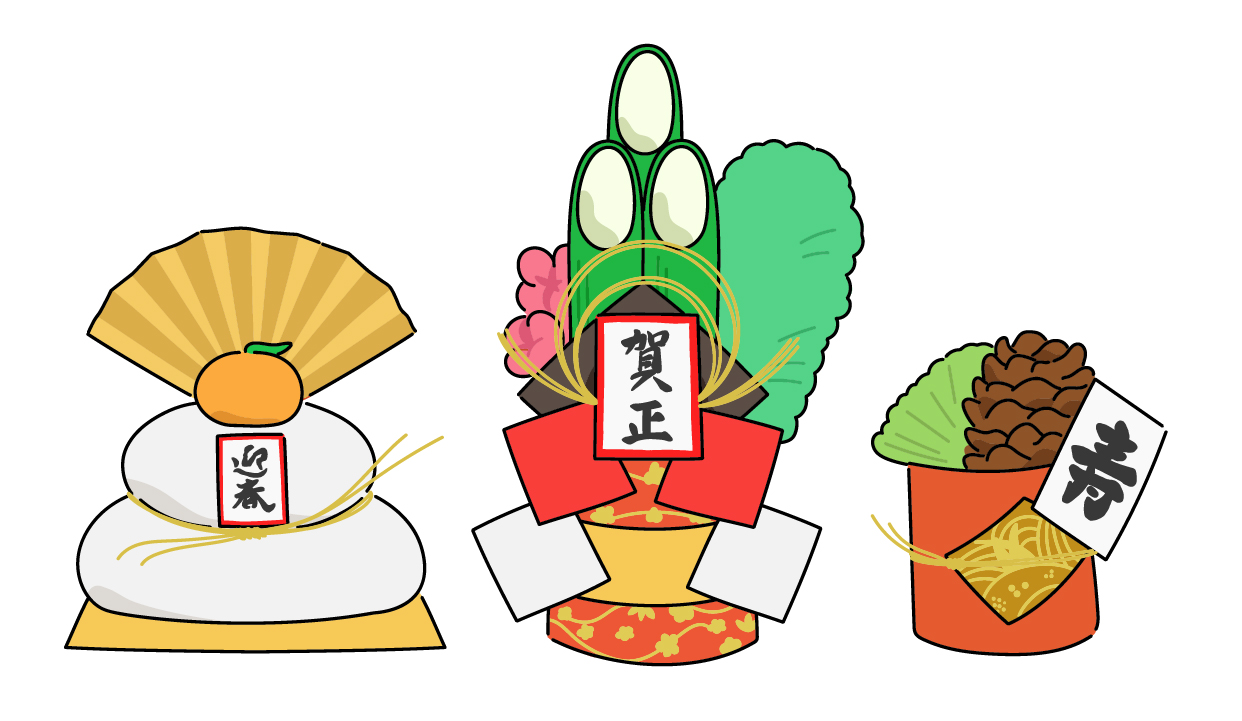

今回は、正月飾りの意味を分かりやすくまとめました。

お子さんに「正月飾りって何?」と聞かれたときの参考にしてください。

正月飾りの意味を子どもに伝えるには?

正月飾りは、新年にやってくる「歳神様(としがみさま)」を迎えるための大切な準備です。

歳神様は、家族を守り、幸せや豊作をもたらしてくれる特別な神様です。

普段は山や田んぼにいるとされる歳神様が、お正月には各家庭を訪れ、一年の健康や幸せを授けてくれると考えられています。

そのため、歳神様が気持ちよく来てくれるように、正月飾りを用意するのです。

正月飾りには、それぞれ意味があり、歳神様を歓迎し、新しい年の幸運を願うためのものです。

例えば、門松は歳神様が迷わず家に来られるようにする目印、しめ縄は神聖な空間を作るためのもの、鏡餅は歳神様が宿る場所とされています。

こうした飾りを整えることで、家の中が清らかになり、新しい一年を良いものにする準備ができます。

門松の意味

門松は、歳神様が迷わず家に来られるようにするための目印です。

松は一年中緑を保つため「長寿や健康」を象徴し、竹はまっすぐ伸びることから「成長や力強さ」を表します。

こうした縁起の良い植物を使い、歳神様を歓迎するために飾ります。

しめ縄(しめ飾り)の意味

しめ縄は、家の中を神聖な場所にするための飾りです。

神社にも飾られているしめ縄には「悪いものが入らないようにする結界」の役割があります。

玄関にしめ縄を飾ることで、歳神様を清らかな空間でお迎えすることができます。

鏡餅の意味

歳神様は、家に入ると鏡餅を拠り所にしてお正月の間過ごすと考えられています。

「鏡餅」という名前の由来は、昔の鏡が神聖なものとされていたことにあります。

また、2つの餅を重ねることで「月と太陽」「過去と未来」を表し、「一年を円満に過ごせるように」との願いが込められています。

正月飾りを飾る時期と片付ける時期

正月飾りは12月13日以降に飾るのが一般的ですが、特に12月28日は「8」が末広がりで縁起が良いとされています。

一方、12月29日は「二重苦」を連想させるため避けられ、12月31日は「一夜飾り」となり、歳神様を迎える準備が十分でないとされるため、できるだけ避けたほうがよいとされています。

多くの家庭では、クリスマスが終わった12月26日から27日にかけて飾り始めますが、28日が最も良い日とされています。

また、地域によっては12月25日以前から飾ることもあります。

片付ける時期は「松の内」が終わるころが目安です。

関東では1月7日、関西では1月15日とされており、それぞれの地域の風習に合わせて片付けるのが良いでしょう。

松の内の期間が異なる理由として、江戸時代に関東では1月7日までとする風習が広まったことが挙げられます。

一方、関西では古くからの習慣が続き、1月15日までとされています。

また、一部の地域では、1月11日に「鏡開き」として鏡餅を下げる風習もあります。

そのため、正月飾りの片付けのタイミングは、お住まいの地域の風習に従うのが良いでしょう。

正月飾りの正しい飾り方

お正月の準備に欠かせない正月飾りですが、正しく飾る方法をご存じでしょうか?

ここでは、各飾りの適切な設置方法をご紹介します。

門松

門松は、歳神様が家を訪れる際の目印となるため、玄関の両側や門の近くに飾るのが一般的です。

一戸建ての場合は玄関の両脇に置くのが理想的ですが、マンションやアパートでは共用スペースへの設置が禁止されていることもあります。

そのような場合は、玄関内に置ける小型の門松や、室内用の飾りを活用するとよいでしょう。

しめ縄・しめ飾り

しめ縄やしめ飾りは、家の入り口を清め、厄災を防ぐ役割を持っています。

一般的には玄関の上部や扉に飾りますが、マンションやアパートでは玄関の外に設置できない場合もあります。

その際は、玄関の内側に飾ることで歳神様を迎える準備を整えましょう。

また、高い位置に飾ることで、厄を払う意味を持たせることができます。

鏡餅

鏡餅は、歳神様が宿る場所とされるため、神棚や床の間に飾るのが正式な方法です。

しかし、現代の住宅では神棚や床の間がない家庭も多いため、リビングのテーブルや棚の上など、静かで落ち着いた場所に置くのもよいでしょう。

ただし、テレビ台や人の出入りが激しい場所は避け、できるだけ神聖な空間を意識して飾ることが大切です。

また、床に直接置くのは失礼にあたるため、必ず台の上に飾るようにしましょう。

正月飾りの適切な処分方法とどんど焼き

正月飾りを処分する際は、正しい方法で行うことが大切です。

どんど焼きとは?

どんど焼きは、正月飾りを燃やし、その煙とともに歳神様を見送る伝統行事です。

地域によって「左義長」「どんと焼き」「鬼火焚き」など異なる名称で呼ばれています。

この行事は多くの地域で1月15日(小正月)に行われ、正月飾りを燃やすことで無病息災や家内安全を願う意味があります。

「せっかくの飾りを燃やすのはもったいない」と思うかもしれませんが、正月飾りはその年限りのものであり、翌年に再利用するのは適切ではありません。

どんど焼きでお焚き上げし、新たな年を迎える準備を整えましょう。

どんど焼きの特別な習わし

・書き初めを燃やすと字が上達すると言われています。

・燃えた灰を持ち帰り、家の周囲に撒くと厄除けになると伝えられています。

ただし、これらの習わしは地域によって異なるため、事前に確認するとよいでしょう。

どんど焼きに参加できない場合

どんど焼きが行われていない地域や、都合がつかず参加できない場合は、通常のごみとして処分することも可能です。

ただし、そのまま捨てるのが気になる場合は、半紙に包んで盛り塩を添えるなど、丁寧に処分するとよいでしょう。

自治体によってごみの分別ルールが異なるため、事前に確認してから処分してください。

まとめ

今回は、正月飾りの正しい飾り方と処分方法についてご紹介しました。

お正月は歳神様を迎え、新しい年の幸運を願う大切な行事です。

正しい方法で飾り、適切にお焚き上げや処分を行うことで、より良い新年を迎えられるでしょう。

お子さんと一緒に正月飾りの意味を学びながら、日本の伝統文化に触れてみてはいかがでしょうか。