「七十二候」という言葉を聞いたことがありますか?

あまり馴染みがないという方も多いかもしれませんね。

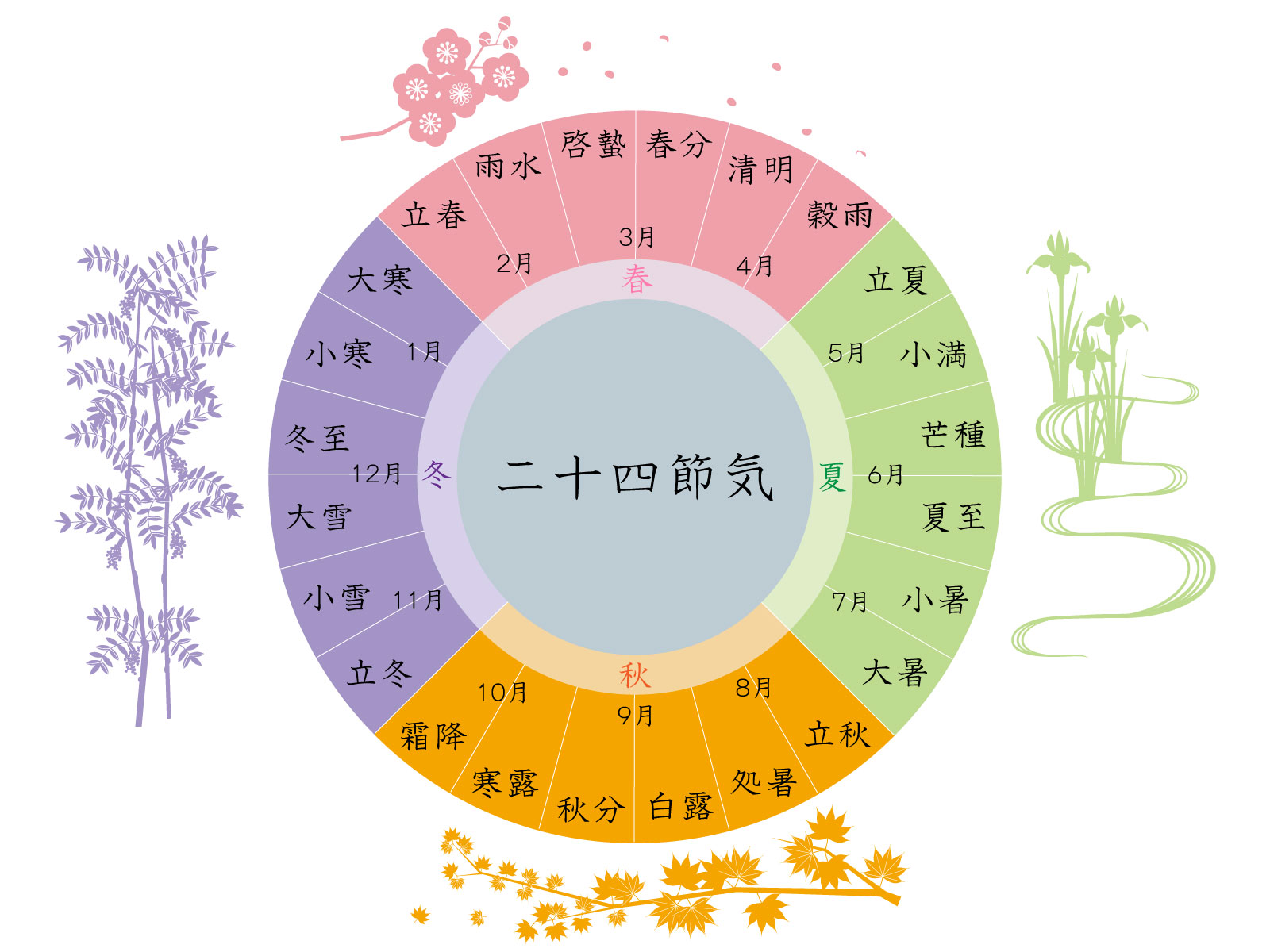

私たちが普段使っている春・夏・秋・冬の四季に加えて、立春や立夏といった季節を示す言葉もあります。

ニュースなどで「今日は立春です。暦の上では春が始まります」といったフレーズを耳にしたことがある方もいるのではないでしょうか。

立春や立夏は「二十四節気」と呼ばれ、一年を24の節目に分けたものです。

さらに、この二十四節気を約5日ごとに細かく区切ったのが「七十二候」。

今回は、この七十二候について詳しく解説し、その一覧や二十四節気との関係を紹介します。

七十二候とは? 季節を細やかに表す暦

七十二候(しちじゅうにこう)は、一年を24の節目で区切る「二十四節気」を、さらに約5日ごとに3つに分けたものです。

もともとは古代中国で生まれた暦法で、日本には飛鳥時代に伝わりました。

その後、日本の気候や風土に合わせて調整され、現在の形になっています。

四季の変化をより細かく表すことで、自然の移り変わりを繊細に捉えられる工夫がされているのです。

なぜ七十二候が必要だったのか?

七十二候のような細かい季節の区分が生まれた背景には、当時の暦の仕組みが関係しています。

現在のカレンダーは「太陽暦」といって、太陽の動きを基準にしたものですが、昔は月の満ち欠けを基準にした「太陰暦」が使われていました。

太陰暦の1年は約355日で、現在の太陽暦(365日)と比べて約10日短く、年を重ねるごとに季節とのズレが生じてしまいます。

特に農業が生活の中心だった時代、このズレは作物の植え付けや収穫のタイミングを誤る原因になり、天候の予測にも支障をきたす重大な問題でした。

そこで、二十四節気をさらに細かく分けた七十二候が考案され、より正確に季節の変化を把握できるようになったのです。

七十二候が伝える季節の風景

日本に伝わった七十二候は、時代とともに何度も名称が改訂され、日本の気候や文化に合わせた表現へと変化してきました。

例えば、「桜始開(さくらはじめてひらく)」という候は、春の訪れを象徴する桜の開花を表しています。

このように、七十二候は私たちに季節の移ろいを感じさせてくれる言葉でもあります。

日々の忙しさの中で、ふと空を見上げたり、風の匂いを感じたりすることで、七十二候が伝える季節の息吹を身近に感じられるかもしれません。

自然のリズムを意識しながら、暮らしにささやかな季節の彩りを取り入れてみるのも素敵ですね。

七十二候と二十四節気の関係

日本の伝統的な暦である「二十四節気」と「七十二候」は、四季の移り変わりをより細かく捉え、自然の変化を感じるのに役立つものです。

二十四節気は一年を24の節目に分けたものですが、そこからさらに細かく分けたのが七十二候です。

この暦を通して、昔の人々がどのように季節の変化を感じ取り、日々の暮らしに生かしてきたのかを知ることができます。

現代の生活の中でも、七十二候の言葉を通して季節の美しさを感じてみてはいかがでしょうか。

| 二十四節気 | 日付 | 七十二候 | 説明 |

| 小寒 (しょうかん) |

1/6~1/9頃 | 芹乃栄 (せりすなわちさかう) |

セリが勢いよく育ち始める頃。冬の食材として親しまれます。 |

| 1/10~1/14頃 | 水泉動 (すいせんうごく) |

寒さが厳しい中でも、凍った泉の水がわずかに動き始めます。 | |

| 1/15~1/19頃 | 雉始雊 (きじはじめてなく) |

オスのキジが鳴き始め、春の兆しを感じさせます。 | |

| 大寒 (だいかん) |

1/20~1/24頃 | 款冬華 (かんとうはなさく) |

フキノトウの蕾が顔を出し、春の訪れを予感させます。 |

| 1/25~1/29頃 | 水沢腹堅 (さわみずこおりつめる) |

沢の水が厚く凍りつき、冬の厳しさが極まる頃。 | |

| 1/30~2/3頃 | 鶏始乳 (にわとりはじめてにゅうす) |

鶏が卵を産み始め、命の循環を感じさせます。 | |

| 立春 (りっしゅん) |

2/4~2/8頃 | 東風解凍 (とうふうこおりをとく) |

暖かい東風が吹き始め、氷を溶かして春の訪れを告げます。 |

| 2/9~2/13頃 | 黄鶯見睆 (こうおうけんかんす) |

ウグイスが鳴き始め、春の風情を感じられます。 | |

| 2/14~2/18頃 | 魚氷上 (うおこおりにのぼる) |

氷が緩み、魚が水面近くに姿を見せ始める時期。 | |

| 雨水 (うすい) |

2/19~2/23頃 | 土脈潤起 (つちのしょううるおいおこる) |

雪解けの水が地面を潤し、春の準備が進みます。 |

| 2/24~2/28頃 | 霞始靆 (かすみはじめてたなびく) |

霞がかかり始め、景色が春の趣を帯びてきます。 | |

| 3/1~3/5頃 | 草木萌動 (そうもくきざしうごく) |

草木が芽吹き始め、生命の息吹が感じられる頃。 | |

| 啓蟄 (けいちつ) |

3/6~3/10頃 | 蟄虫啓戸 (ちっちゅうこをひらく) |

冬ごもりしていた虫たちが目を覚まし、動き出します。 |

| 3/11~3/15頃 | 桃始笑 (ももはじめてわらう) |

桃の花が咲き始め、春の彩りが増していきます。 | |

| 3/16~3/20頃 | 菜虫化蝶 (なむしちょうとなる) |

モンシロチョウの幼虫がさなぎから羽化し、春本番を迎えます。 | |

| 春分 (しゅんぶん) |

3/21~3/25頃 | 雀始巣 (すずめはじめてすくう) |

スズメが巣作りを始め、新たな命の準備が進みます。 |

| 3/26~3/30頃 | 桜始開 (さくらはじめてひらく) |

桜の花が咲き始め、日本の春の風物詩となります。 | |

| 3/31~4/4頃 | 雷乃発声 (らいすなわちこえをはっす) |

春の雷が鳴り、季節の変わり目を告げます。 | |

| 清明 (せいめい) |

4/5~4/9頃 | 玄鳥至 (げんちょういたる) |

南からツバメが飛来し、春の訪れを告げる季節。 |

| 4/10~4/14頃 | 鴻雁北 (こうがんきたす) |

冬を過ごしたガンが北へ帰り、季節の移ろいを感じさせる時期。 | |

| 4/15~4/19頃 | 虹始見 (にじはじめてあらわる) |

春の空に虹がかかり、自然の色彩が豊かになるころ。 | |

| 穀雨 (こくう) |

4/20~4/24頃 | 葭始生 (よしはじめてしょうず) |

水辺のヨシが芽吹き始め、生命力が満ちてくる季節。 |

| 4/25~4/29頃 | 霜止出苗 (しもやんでなえいず) |

霜が降りなくなり、稲の苗がすくすく育ち始める時期。 | |

| 4/30~5/4頃 | 牡丹華 (ぼたんはなさく) |

華やかな牡丹の花が開き、春の終わりを彩る。 | |

| 立夏 (りっか) |

5/5~5/9頃 | 蛙始鳴 (かえるはじめてなく) |

カエルの鳴き声が響き渡り、初夏の気配を感じるころ。 |

| 5/10~5/14頃 | 蚯蚓出 (きゅういんいずる) |

ミミズが地表に姿を現し、大地の豊かさを物語る時期。 | |

| 5/15~5/20頃 | 竹笋生 (ちくかんしょうず) |

タケノコが伸び始め、旬の味覚が楽しめる季節。 | |

| 小満 (しょうまん) |

5/21~5/25頃 | 蚕起食桑(かいこおこってくわをくらう) | 蚕が桑の葉を食べ始め、絹作りの準備が進む時期。 |

| 5/26~5/30頃 | 紅花栄 (こうかさかう) |

鮮やかな紅花が咲き、景色に彩りを添える。 | |

| 5/31~6/5頃 | 麦秋生 (ばくしゅういたる) |

麦が実り、畑一面が黄金色に輝く季節。 | |

| 芒種 (ぼうしゅ) |

6/6~6/10頃 | 蟷螂生 (とうろうしょうず) |

カマキリが孵化し、生命の営みが活発になる時期。 |

| 6/11~6/15頃 | 腐草為螢 (ふそうほたるとなる) |

ホタルが飛び交い、夜の風景を幻想的に彩る。 | |

| 6/16~6/20頃 | 梅子黄 (うめのみきなり) |

梅の実が色づき、いよいよ梅雨の時期が到来。 | |

| 夏至 (げし) |

6/21~6/26頃 | 乃東枯 (ないとうかるる) |

夏の深まりとともに、ウツボグサが枯れ始める時期。 |

| 6/27~7/1頃 | 菖蒲華 (あやめはなさく) |

アヤメの花が咲き、水辺の風景を鮮やかに彩る。 | |

| 7/2~7/6頃 | 半夏生 (はんげしょうず) |

カラスビシャクが芽を出し、梅雨明けを告げるころ。 | |

| 小暑 (しょうしょ) |

7/7~7/11頃 | 温風至 (おんぷういたる) |

暖かい風が吹き始め、本格的な夏の訪れを感じる頃。 |

| 7/12~7/16頃 | 蓮始華 (はすはじめてはなさく) |

蓮の花が開き始め、池や沼に夏の風情が広がる時期。 | |

| 7/17~7/22頃 | 鷹乃学習 (たかすなわちがくしゅうす) |

若い鷹が飛ぶ練習を始め、空へ羽ばたく準備を進める時期。 | |

| 大暑 (たいしょ) |

7/23~7/27頃 | 桐始結花 (きりはじめてはなをむすぶ) |

桐の花が実を結び、夏の終盤を予感させる頃。 |

| 7/28~8/1頃 | 土潤溽暑 (つちうるおいてむしあつし) |

土が湿気を帯び、蒸し暑さが最高潮に達する時期。 | |

| 8/2~8/6頃 | 大雨時行 (たいうときどきおこなう) |

突然の大雨が降り、夏の気候の激しさを示す頃。 | |

| 立秋 (りっしゅう) |

8/7~8/12頃 | 涼風至 (りょうふういたる) |

涼しい風が吹き始め、秋の気配が感じられる頃。 |

| 8/13~8/17頃 | 寒蝉鳴 (かんせんなく) |

ヒグラシが鳴き、夏の終わりを告げる時期。 | |

| 8/18~8/22頃 | 蒙霧升降 (ふかききりまとう) |

濃い霧が立ち込め、秋の訪れをさらに実感する頃。 | |

| 処暑 (しょしょ) |

8/23~8/27頃 | 綿柎開 (めんぷひらく) |

綿の実の萼が開き始め、秋の実りが感じられる時期。 |

| 8/28~9/1頃 | 天地始粛 (てんちはじめてしゅくす) |

暑さが次第に和らぎ、穏やかな気候へと移行する頃。 | |

| 9/2~9/7頃 | 禾乃登 (こくものすなわちのぼる) |

稲穂が実り始め、収穫の時期が近づいてくる頃。 | |

| 白露 (はくろ) |

9/8~9/12頃 | 草露白 (そうろしろし) |

草の上の露が白く輝き、朝の冷え込みを感じる頃。 |

| 9/13~9/17頃 | 鶺鴒鳴 (せきれいなく) |

セキレイが鳴き始め、秋の自然の豊かさを感じる時期。 | |

| 9/18~9/22頃 | 玄鳥去 (げんちょうさる) |

ツバメが南へ旅立ち、秋の深まりを告げる頃。 | |

| 秋分 (しゅうぶん) |

9/23~9/27頃 | 雷乃収声 (らいすなわちこえをおさむ) |

雷が鳴り止み、秋の静けさが増してくる時期。 |

| 9/28~10/2頃 | 蟄虫坏戸 (ちゅっちゅうこをはいす) |

地中の虫が冬支度を始め、静かに過ごす頃。 | |

| 10/3~10/7頃 | 水始涸 (みずはじめてかる) |

田んぼの水が抜かれ、収穫に向けた準備が本格化する時期。 | |

| 寒露 (かんろ) |

10/8~10/12頃 | 鴻雁来 (こうがんきたる) |

渡り鳥のガンが飛来し、本格的な秋の訪れを告げます。 |

| 10/13~10/17頃 | 菊花開 (きくのはなひらく) |

菊が咲き始め、秋の風情を彩ります。 | |

| 10/18~10/22頃 | 蟋蟀在戸 (しっそくこにあり) |

キリギリスが軒先で鳴き、秋の夜の静けさを感じさせます。 | |

| 霜降 (そうこう) |

10/23~10/27頃 | 霜始降 (しもはじめてふる) |

朝晩の冷え込みが増し、初霜が見られるようになります。 |

| 10/28~11/1頃 | 霎時施 (しぐれときどきほどこす) |

にわか雨が降るようになり、晩秋の訪れを実感します。 | |

| 11/2~11/6頃 | 楓蔦黄 (ふうかつきなり) |

モミジやツタが色づき、紅葉が最盛期を迎えます。 | |

| 立冬 (りっとう) |

11/7~11/11頃 | 山茶始開 (つばきはじめてひらく) |

サザンカが花を咲かせ、冬の訪れを知らせます。 |

| 11/12~11/16頃 | 地始凍 (ちはじめてこおる) |

地面が凍り始め、冬の足音が近づいてきます。 | |

| 11/17~11/21頃 | 金盞香 (きんせんかさく) |

スイセンが咲き始め、冬景色に彩りを添えます。 | |

| 小雪 (しょうせつ) |

11/22~11/27頃 | 虹蔵不見 (にじかくれてみえず) |

空気が乾燥し、虹が見えにくくなる季節です。 |

| 11/28~12/2頃 | 朔風払葉 (さくふうはをはらう) |

冷たい北風が木の葉を吹き飛ばし、冬支度が始まります。 | |

| 12/3~12/6頃 | 橘始黄 (たちばなはじめてきなり) |

タチバナの実が黄色くなり、冬の訪れを告げます。 | |

| 大雪 (たいせつ) |

12/7~12/11頃 | 閉塞成冬 (へいそくしてふゆとなる) |

冷気が強まり、大地も空も冬に閉ざされます。 |

| 12/12~12/15頃 | 熊蟄穴 (くまあなにちっす) |

熊が冬眠のために巣穴にこもり、自然界も静けさを増します。 | |

| 12/16~12/21頃 | 厥魚群 (けつぎょむらがる) |

鮭が川を遡上し、冬の風物詩となります。 | |

| 冬至 (とうじ) |

12/22~12/26頃 | 乃東生 (ないとうしょうず) |

ウツボグサが芽吹き、冬の中でも命の営みを感じられます。 |

| 12/27~12/31頃 | 麋角解 (びかくげす) |

シカの角が抜け落ち、自然のサイクルを感じさせます。 | |

| 1/1~1/5頃 | 雪下出麦 (せつかむぎをいだす) |

雪の下から麦の芽が顔を出し、春の訪れの兆しを見せます。 |

まとめ

七十二候は、二十四節気をさらに細かく分け、季節の移ろいを表した言葉です。

昔の人々は、草花の芽吹きや生き物の動きから自然の変化を感じ取り、暮らしや農作業の指標としてきました。

現代ではあまり意識されることは少なくなりましたが、季節の節目に七十二候を調べてみると、その時期ならではの風景や気候の変化をより深く味わうことができます。

自然と寄り添いながら生きてきた先人たちの知恵に触れる機会として、ぜひ七十二候に目を向けてみてはいかがでしょうか。