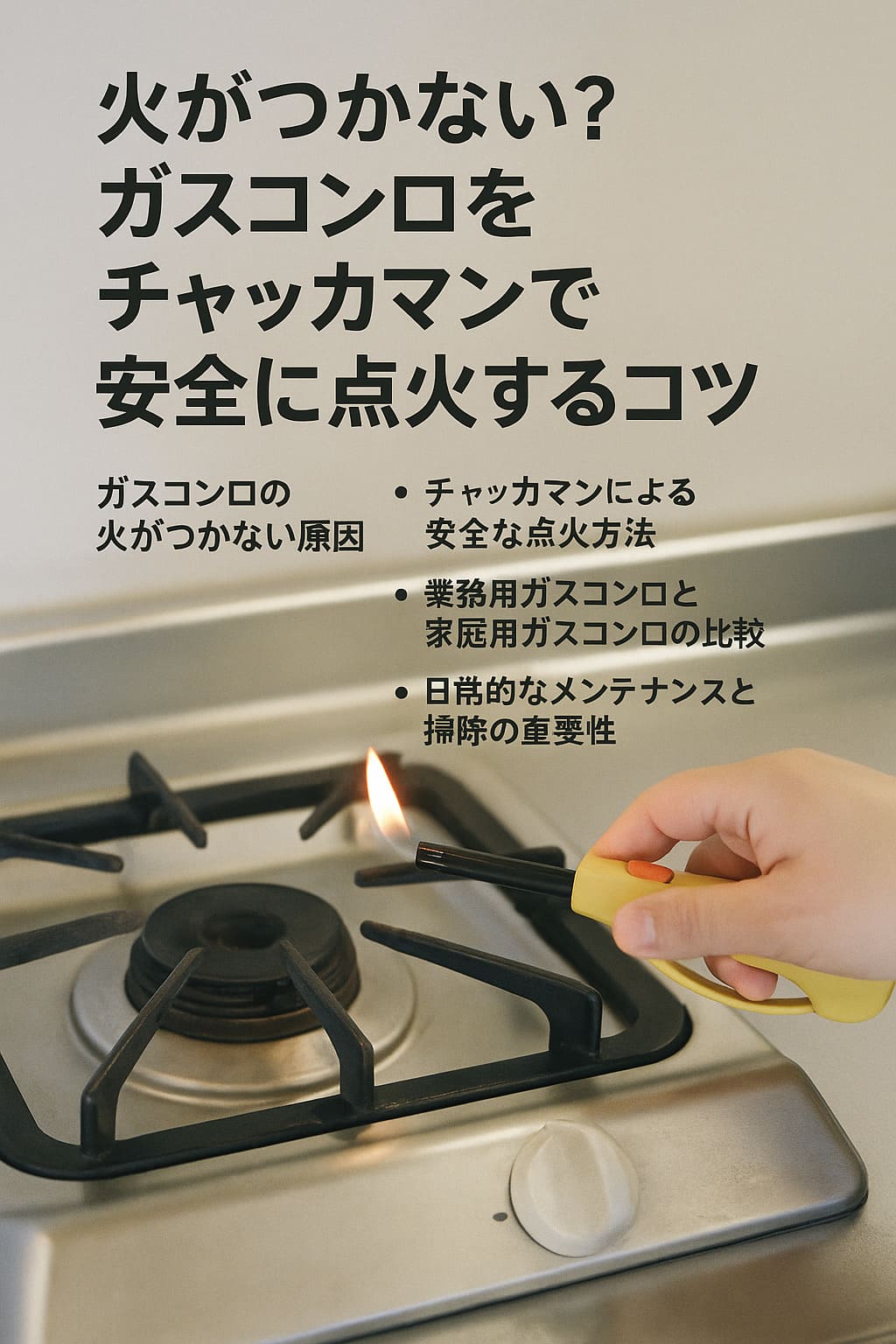

料理の最中にガスコンロが急に点火しなくなると、とても困ってしまいますよね。

特に「ガスは出ているのに火がつかない」という状況は、多くの家庭で一度は経験するトラブルです。

予想外のタイミングで火が使えなくなると、調理が止まってしまうだけでなく、焦りや不安から誤った操作をしてしまうこともあります。

そんな時に頼りになるのがチャッカマン。

コンパクトで扱いやすく、ライターよりも安全に火を扱える便利な道具ですが、正しい使い方や安全な点火方法を知っておかないと、思わぬ事故やガス漏れなどの危険につながることもあります。

さらに、ガスコンロが点火しない原因は単純な故障だけでなく、日常的な汚れや湿気、安全装置の作動など多岐にわたります。

そのため、原因を正しく理解し、状況に応じた対処を知っておくことが大切です。

この記事では、ガスコンロが点火しない原因を細かく解説し、チャッカマンでの安全な点火方法、さらに日々のメンテナンスや掃除の重要性、買い替えを検討すべきタイミングまで、実生活に役立つポイントをわかりやすく紹介していきます。

ガスコンロが火がつかない原因

ガスコンロの基本構造と点火メカニズム

ガスコンロは、ガスをバーナーから噴出し、点火装置の火花で燃焼させる仕組みです。

具体的には、つまみを回すことでガスがバーナーの穴から噴き出し、同時に点火プラグから「チチチ」という音とともに火花が発生し、噴出したガスに火が移ることで炎が安定します。

火がつくまでにはわずか数秒ですが、この短いプロセスの中で電気的な点火装置、ガスの供給経路、空気との混合状態など、複数の要素が正しく機能する必要があります。

点火がうまくいかない場合は、この一連の仕組みのどこかに不具合があると考えられ、例えばガスが十分に噴出していない、火花が弱い、または空気とガスの比率が適切でないといった原因が考えられます。

さらに、湿気や油汚れによって点火プラグの火花が遮られていたり、長年の使用で部品が劣化していたりすると、より一層火がつきにくくなることもあります。

特に注意すべき安全装置の作動

多くのガスコンロには、立ち消え安全装置が搭載されています。

これは火が消えてしまったときにガスだけが流れ続けて危険な状態にならないよう、自動的にガスの供給を遮断する重要な仕組みです。

安全性を高めるために欠かせない装置ですが、これが作動するとガスの供給が止まり、火がつかない原因になります。

特にセンサー部分に汚れや水分が付着していると、実際には火があるのに「火が消えた」と誤認識してガスを止めてしまうこともあります。

また、長年使用しているとセンサーの感度が鈍くなり、少しの揺れや炎の小さな変化で作動してしまうケースもあるため注意が必要です。

さらに、料理中の吹きこぼれや油煙によってセンサーが覆われてしまうと、異常を検知したと判断して火がつかなくなることもあります。

このような状況を防ぐためには、センサー部分を定期的に清掃し、乾いた柔らかい布で汚れや水滴を拭き取ることが大切です。

ガスが出ているのに火がつかない場合の可能性

ガスが出ていても火がつかないときは、点火プラグの故障や湿気による着火不良が考えられます。

点火プラグが劣化すると火花が弱くなり、ガスに火が移らなくなることがありますし、湿気や油汚れが付着していると火花自体が発生しづらくなることもあります。

また、バーナー部分にゴミや焦げが詰まっていると、ガスが均一に噴き出さず、結果的に点火しにくくなるケースも少なくありません。

こうした状況に直面した場合は、まず換気を十分に行い安全を確保したうえで、チャッカマンを使用して点火を試みるのが有効です。

チャッカマンは炎の先が長いため、指や手を火元から離した状態で点火でき、安全性が高いという利点があります。

さらに、点火がうまくいかないときはバーナーや点火プラグを軽く清掃してから再度試すと成功率が上がります。

「チチチ」と音がする場合の対処法

点火時に「チチチ」と音がするのに火がつかない場合は、点火プラグの火花が弱いか、ガスの供給が不安定な可能性があります。

通常であれば音と同時に火花が生じてガスに引火しますが、火花が弱っていたり汚れで遮られていたりすると、十分な着火力を発揮できません。

また、ガス圧が低下している場合や、供給が不安定なときにも同じような症状が出ます。

まずは乾いた布でプラグを掃除してみましょう。

さらに、湿気が多い季節には水分が付着していることもあるため、掃除後に少し時間を置いて乾燥させると効果的です。

場合によっては点火プラグの交換が必要になることもあるため、何度も同じ症状が繰り返される場合は専門業者に点検を依頼するのが安心です。

チャッカマンによる安全な点火方法

チャッカマンの選び方と使い方

チャッカマンは炎が長く伸びるタイプを選ぶと安全性が高まります。

先端が長いタイプであれば、手を火元から十分に離したまま点火できるため、やけどのリスクを大幅に減らせます。

さらに、ガスコンロのバーナーにガスがしっかり出ていることを確認し、換気を十分に行ってから炎を近づけることが重要です。

点火するときはゆっくりと炎を近づけ、ガスがバーナー全体に広がるように意識すると安定した火力につながります。

また、急いで炎を押し付けるとガスがうまく着火せず逆に不安定な状態になることもあるので、落ち着いて操作することを心がけましょう。

カセットコンロとの違い

カセットコンロの場合も基本は同じですが、内部構造が異なるため、点火位置やガス噴出口の確認が必要です。

家庭用ビルトインタイプと比べると、カセット式は燃料ボンベをセットして使用するため、ガスの供給方法や圧力の安定性が異なります。

そのため点火位置がわずかにずれていると炎がつかず、ガスだけが噴出してしまうケースもあるので注意が必要です。

また、屋外やアウトドアで使用されることも多いため、風の影響で炎がつきにくくなることもあります。

使用する際は必ず取扱説明書を確認し、ガスボンベの装着が正しくできているか、点火スイッチの仕組みがどうなっているかを理解しておくことが大切です。

加えて、使用後はボンベを外して保管し、長期間使わない場合はサビや劣化が起きていないか定期的にチェックすると安心です。

火が消える原因と対処法

点火してもすぐ火が消える場合は、安全装置が作動している可能性があります。

安全装置は火が不安定と判断するとガスの供給を止めてしまうため、ちょっとした炎の揺らぎや汚れでも作動してしまうことがあります。

まずはセンサー部分を清掃し、油や水分、焦げつきが付着していないか確認しましょう。

それでも改善しない場合は、部品の劣化やセンサーそのものの故障が考えられるため修理を検討しましょう。

特に使用年数が長い場合には、交換や買い替えを考えることで、より安全に使用を続けることができます。

業務用ガスコンロと家庭用ガスコンロの比較

業務用ガスコンロのメリットとデメリット

業務用は火力が強く、短時間で調理可能ですが、消費ガス量が多く安全管理が重要です。

さらに、業務用コンロは一度に複数の鍋やフライパンを扱えるように設計されているため効率的な調理が可能ですが、その分ガス管や換気設備の整備が欠かせません。

炎が大きく出るため、油や食材がこぼれた場合に引火のリスクが高まりやすいという点も意識する必要があります。

また、店舗や飲食施設では長時間連続で使用されることも多く、耐久性は高いものの定期的な点検やプロによるメンテナンスが必須です。

安全と効率の両立を図るためには、専門知識を持った人が取り扱うことが望ましいでしょう。

家庭用コンロの注意点

家庭用は安全装置が多く搭載されている分、点火不良が起こりやすい傾向があります。

たとえば、立ち消え安全装置や温度センサーが敏感に働きすぎて、実際には異常がなくてもガス供給を止めてしまうケースが見られます。

また、料理中の吹きこぼれや油のはねによってバーナーやセンサーが汚れると、誤作動の原因となりやすいのも特徴です。

さらに、家庭用は業務用と比べて火力がやや弱いため、少しの不具合でも点火が不安定になることがあります。

こうしたトラブルを防ぐためには、日常の清掃を欠かさないことが何より大切です。

特に使用後にはバーナー周辺を乾いた布で拭き取り、定期的に細部まで掃除する習慣をつけることで、点火不良の発生を大幅に減らせます。

故障した場合の修理と交換のタイミング

修理で直らない場合や使用年数が10年を超える場合は、買い替えを検討するのが賢明です。

さらに、頻繁に故障が起きたり修理費用が高額になったりする場合も、総合的に考えると新しい機種に入れ替えた方が長期的にはコストを抑えられることがあります。

加えて、最新のコンロは安全機能や省エネ性能が向上しており、日常の調理をより快適かつ安心にしてくれます。

そのため、修理か買い替えかを判断するときは費用面だけでなく、安全性や利便性の向上も含めて総合的に検討することが重要です。

日常的なメンテナンスと掃除の重要性

バーナーの掃除方法

バーナーの穴に詰まりがあると火がつきにくくなります。

調理中に吹きこぼれた汁や油汚れ、細かい食材のかけらなどが穴に残って固まると、ガスがスムーズに噴き出さなくなり、炎が不安定になったり全く点火しなくなることもあります。

定期的にブラシで清掃しましょう。

できれば週に一度はバーナーキャップを外して目に見える汚れを落とし、月に一度は中性洗剤を使って細部まで洗浄すると安心です。

清掃後は水分が残らないようにしっかり乾燥させることも大切で、これによりサビや劣化の防止にもつながります。

定期的なセンサーのチェック

安全装置のセンサーは汚れに弱い部分です。

小さなホコリや油の飛び散りが付着するだけでも誤作動の原因となり、火がつきにくくなったり、不要なタイミングでガスが止まってしまうことがあります。

そのため、やわらかい布で拭き取るだけでも効果がありますが、定期的に乾いた布や綿棒などで細かい部分まで優しく掃除するとより安心です。

必要に応じてアルコールを少量含ませた布で軽く拭くと、油汚れも落ちやすくなり、センサーの感度を長く保つことができます。

説明書に基づく日々の管理方法

メーカーの説明書に従い、正しい方法で掃除・点検を行うことで長持ちします。

特に説明書には、普段の使用では気づきにくい細かな注意点や推奨される清掃頻度、専用の道具や洗剤の使用方法などが記載されているため、自己流のメンテナンスよりも確実に効果を得られます。

また、メーカーが想定している使用環境や耐久性に基づいた点検方法を守ることで、不要な故障を未然に防ぎ、結果的に安全性や効率も高まります。

説明書を一度読んだだけで終わりにせず、定期的に見返す習慣をつけるとより安心です。

ガスコンロの寿命と買い替えの判断基準

一般的な寿命の目安とスペック

ガスコンロの寿命は7〜10年が目安とされています。

使用頻度によっても異なりますが、毎日のように長時間調理で使用する家庭では部品の劣化が早まり、7年未満で不具合が出ることもあります。

一方で、使用回数が少なくこまめに掃除や点検を行っている場合は10年以上問題なく使えるケースもあります。

また、寿命は単に年数だけでなく、バーナーの炎の安定性や点火のしやすさ、センサー類の反応速度などによっても判断する必要があります。

メーカー別の耐久性比較

メーカーごとに耐久性や修理対応が異なります。

例えば、あるメーカーは耐熱性の高い素材を使い長寿命を実現している一方で、別のメーカーは修理サービスが充実していて部品交換が迅速に行えるといった違いがあります。

また、保証期間の長さやアフターサービスの対応窓口がどれだけ利用しやすいかによっても、実際の満足度は大きく変わります。

購入時はアフターサービスも確認しておきましょう。

事前に公式サイトや口コミを調べ、修理費用やメンテナンス対応の内容まで比較検討すると、安心して長く使用できるコンロを選ぶことにつながります。

新しいコンロに買い替える際のポイント

安全装置や省エネ性能が進化しているため、新しいモデルへの買い替えは安心感と経済性を高めます。

さらに、最新のガスコンロには自動消火機能や温度センサーの高精度化、タイマー機能や調理モードの追加など、利便性を向上させる工夫も取り入れられています。

これにより安全性だけでなく調理の効率も向上し、光熱費の節約や家事の負担軽減にもつながります。

買い替えを検討する際は、キッチンのスペースやライフスタイルに合った機能を備えたモデルを選ぶことで、長期的に満足度の高い使い心地を得られるでしょう。

ガスコンロやチャッカマンに関するよくある質問

ガスコンロが点火しないときの問い

「ガスの元栓は開いているか」「センサーは汚れていないか」をまず確認しましょう。

さらに、ガス残量が十分にあるか、バーナー部分に焦げやゴミが詰まっていないかも確認すると良いです。

加えて、点火プラグが湿気や汚れで火花を出しにくくなっていないか、換気が十分に行われているかも見直すと原因特定がしやすくなります。

こうした基本的なチェックを行うだけでも、問題が簡単に解決するケースは少なくありません。

チャッカマンの電池交換について

一部のチャッカマンは電池式です。

点火しにくくなったら電池交換を試してください。

特に長期間使用していると電池の消耗が進み、点火ボタンを押しても火花が弱くなったり全く出なくなったりすることがあります。

使用頻度が高い場合には数か月ごとに電池を確認し、定期的に交換することをおすすめします。

交換の際には必ず指定のサイズや種類の電池を使用し、向きを正しくセットすることが大切です。

また、古い電池を放置すると液漏れの原因になるため、早めに処分し新しい電池に入れ替える習慣をつけておくと安心です。

相談すべきメーカーや修理業者の選び方

正規メーカーの修理対応が基本ですが、保証期間を過ぎている場合は信頼できるガス機器専門業者に依頼するのがおすすめです。

専門業者は部品の在庫や修理経験が豊富で、メーカーでは扱っていない古い機種にも対応できる場合があります。

また、対応スピードが早かったり料金体系が明確であったりと、利用者にとって安心できる要素が多いのも特徴です。

依頼する際には口コミや評判を確認し、資格や認可を持った業者かどうかを必ずチェックしておくと安心です。

安全に使うためのガスコンロの心得

ガス漏れの見つけ方

ガス特有の臭いを感じたら、すぐに窓を開けて換気を行い、元栓を閉めましょう。

その際は電気のスイッチを入れたり火気を使用したりせず、できるだけ落ち着いて行動することが大切です。

さらに、石鹸水を使って漏れを確認する方法もあります。

接続部分やホースに石鹸水を塗り、泡が出てきたらそこからガスが漏れている証拠となります。

この方法は簡易的で安全性も高いため、自宅での初歩的な確認手段として有効です。

必要に応じてガス会社や専門業者に連絡し、正しい点検と修理を依頼しましょう。

異常時の対処方法と避難行動

点火中に異常を感じたら、すぐに火を消し、必要なら避難しましょう。

例えば炎が不自然に揺れていたり異音が聞こえたり、焦げ臭いにおいがする場合は注意が必要です。

こうした異常を無視して使い続けるとガス漏れや火災につながる危険性が高まります。

そのため、無理な使用は危険です。

状況が改善しない場合はすぐに専門業者やガス会社に連絡し、点検や修理を依頼するようにしましょう。

キッチンでのガスコンロの適切な設置場所

ガスコンロは換気扇の下や風通しの良い場所に設置し、燃えやすいものは周囲に置かないようにしましょう。

さらに、壁や棚との距離を十分にとり、熱がこもらないスペースを確保することも大切です。

特にカーテンやキッチンペーパーなどの軽くて火がつきやすいものは必ず遠ざけ、調理中に不意に触れないように注意しましょう。

また、床材が木製や樹脂製の場合は耐熱マットを敷くことで安全性を高められます。

こうした工夫を重ねることで、日常的に安心してコンロを使用できる環境が整います。