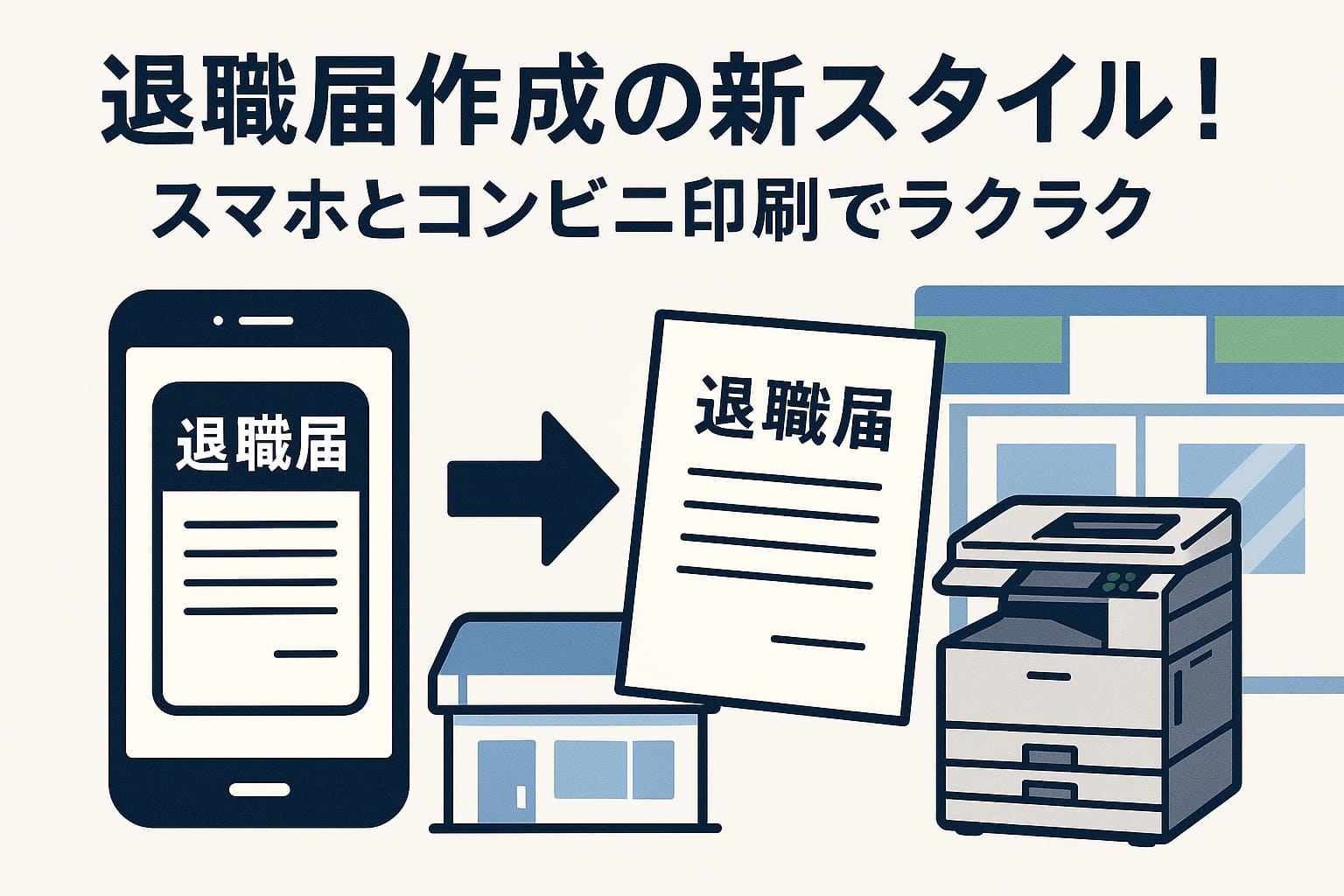

退職届を準備するのに、もはや自宅のパソコンを立ち上げたり、プリンターの調子を気にしたりする必要はありません。

今は、スマホさえあれば、いつでもどこでも退職届を作成し、そのままコンビニで印刷まで完結できる非常に便利な時代になりました。

仕事で忙しいビジネスパーソンでも、空き時間を活用してスマートに退職届を準備できる点が大きな魅力です。

さらに、最近では無料で使えるテンプレートや専用アプリも充実しており、文書作成が苦手な人でも簡単にフォーマルな書類を整えることができます。

コンビニのマルチコピー機も年々進化し、PDF対応やスマホ連携など、利便性がますます向上しています。

この記事では、スマホとコンビニ印刷をフル活用して、ストレスなく退職届を作成・提出するための方法を、初心者にもわかりやすく丁寧に解説します。

作成から印刷、マナーやトラブル対策まで、これ一つでしっかり網羅した完全ガイドです。

退職届をスマホで簡単に作成する方法

スマホアプリで作成する退職届の基本

退職届をスマホで作成する際には、文書作成アプリ(Googleドキュメント、Microsoft Wordモバイル版など)が非常に役立ちます。

これらのアプリは操作が直感的で、初心者でも安心して使用できます。

アプリを開いてテンプレートを選び、必要な情報を入力するだけで、すぐに完成度の高い退職届が作成できます。

また、作成した文書はクラウドに保存しておけば、他のデバイスからもアクセス可能になり、編集や修正もスムーズです。

保存形式は一般的にPDFが推奨されており、印刷時のレイアウト崩れを防ぐ効果があります。

無料ダウンロードできるテンプレート

現在では、ネット上に無料で使える退職届テンプレートが多数公開されており、スマホユーザーにとって非常に便利な時代です。

特に就職情報サイトや転職支援サービスの公式ページでは、用途別・職種別に適したテンプレートが整備されており、利用者のニーズに応じた選択が可能です。

これらのテンプレートはWord形式やPDF形式で配布されており、そのままスマホにダウンロードして編集できます。

アプリ内にテンプレートが組み込まれている場合もあり、検索の手間を省けるのも魅力です。

縦書きと横書きの選択肢の違い

退職届のフォーマットには大きく分けて縦書きと横書きがあります。

日本の伝統的なビジネス文化においては縦書きが正式とされており、特に年配の上司や保守的な企業では縦書きの方が好まれる傾向にあります。

一方で、近年では横書きでも問題ないとされる企業が増えており、柔軟な働き方を取り入れている職場やIT系企業などでは横書きの方が主流です。

横書きは視認性が高く、画面上でも見やすいため、スマホでの作成や確認作業に向いています。

印刷時にも文字の配置が安定しやすく、失敗のリスクが少ない点もメリットです。

用途や相手に応じて、どちらの形式が適しているかを判断することが大切です。

コンビニでの印刷方法

主要コンビニ(ローソン、セブン-イレブン、ファミリーマート)の利用

主要なコンビニチェーン(ローソン、セブン-イレブン、ファミリーマートなど)には、マルチコピー機が必ずといってよいほど設置されています。

これらのマルチコピー機では、PDFファイルを簡単に印刷することができ、スマートフォンから直接データを送信することも可能です。

セブン-イレブンでは「かんたんnetprint」、ローソンやファミリーマートでは「PrintSmash」などの専用アプリが提供されており、外出先からでも迅速に印刷準備を整えられる点が魅力です。

加えて、USBメモリやSDカードからの印刷にも対応しているため、データの受け渡し方法も柔軟です。

各コンビニで使えるアプリは異なるため、事前に公式サイトやアプリストアで確認しておくことをおすすめします。

マルチコピー機での印刷手順

- 使用するコンビニの専用アプリをダウンロードし、印刷したいPDFファイルをアップロード

- アップロード後に表示される予約番号またはユーザー番号をメモまたはスクリーンショットで保存

- コンビニの店内にあるマルチコピー機に向かい、操作画面から「ネットワークプリント」などの印刷メニューを選択

- 予約番号を入力し、印刷設定(用紙サイズ、カラーモード、印刷枚数など)を確認・調整

- 内容に問題がなければ印刷を実行し、出力された退職届を受け取る

- 念のためその場で印刷品質を確認し、必要に応じて再印刷も検討しましょう

印刷する際の注意点とヒント

- 用紙サイズはA4、カラーモードは白黒が基本でコストパフォーマンスも良好

- 一部のコンビニでは対応していないPDFのバージョンや暗号化ファイルがあるため、事前にバージョン確認を

- テンプレートによっては余白の設定や改行位置が崩れることもあるので、印刷前にプレビュー機能で最終確認を

- 利用時間帯によっては混雑していることもあるため、早朝や深夜など空いている時間を選ぶとスムーズ

- 店舗によってはコピー機がメンテナンス中の場合もあるため、近隣の複数店舗を候補にしておくと安心

退職届の書き方とフォーマットの選び方

自動生成されたPDFをどう扱うか

テンプレートやオンラインフォームを利用して生成されるPDF形式の退職届は、一見便利に思えるものの、編集が制限されている場合が少なくありません。

特に、一度保存した後に文字の修正ができない仕様になっているものもあるため、作成後の内容確認は非常に重要です。

名前の誤字や日付の間違い、敬称の抜けなど、些細なミスが印象を悪くする原因になるため、作成直後に丁寧にチェックしましょう。

もしミスを見つけた場合は、面倒でも一からやり直す方が確実です。

また、保存する際は、同じファイル名で上書きするのではなく、「taishoku_v2.pdf」などバージョン管理をすると、見比べながら修正ができて便利です。

手書きとデジタルのメリット・デメリット

退職届は手書きでもデジタル作成でもマナー違反にはなりませんが、それぞれにメリット・デメリットがあります。

- 手書き:

誠意が伝わりやすく、個人の気持ちを込めやすいという利点があります。

また、会社によっては「手書きの方が正式」とされているケースもあります。

しかし、字が汚いと逆効果になる可能性があるほか、書き損じた場合は最初から書き直す必要があり、時間と労力がかかります。 - デジタル:

スマホやパソコンでの作成は効率的で、レイアウトや文字の整った見栄えの良い書類を簡単に作れます。

ただし、冷たい印象を与える可能性があるため、上司や企業の文化によっては不適切とされることもある点に注意が必要です。

選択の際は、自分の立場や退職理由、相手の性格や企業文化などを総合的に考慮しましょう。

フォントとサイズの決め方

退職届をデジタルで作成する場合、フォントと文字サイズにも配慮が必要です。

- 推奨フォント:

明朝体(例:MS明朝)やゴシック体(例:MSゴシック、游ゴシック)など、ビジネス文書として一般的で読みやすい書体を選ぶのが基本です。

筆文字や装飾的なフォントは避けましょう。 - サイズ:

文字サイズは10.5〜12ptが標準的ですが、読みやすさを重視するなら11ptや11.5ptあたりが無難です。

タイトルや氏名などはやや大きめに、本文は均一に整えることで視認性が高まります。

また、印刷を前提とした場合、フォントやサイズによって余白の取り方や行間が変わるため、実際に印刷してバランスを確認することが大切です。

退職届の提出とマナー指南

上司への提出方法と心構え

退職の意思を伝える際には、まずは口頭での事前相談が欠かせません。

突然退職届を差し出すのではなく、できるだけ早めに直属の上司に対して意思を伝えましょう。

タイミングは業務が落ち着いている時間帯が理想で、会話の場を設けることで誠意も伝わります。

その後、正式な退職届を封筒に入れて手渡すのが一般的な流れです。

封筒は折り目のない状態で提出し、机に置くのではなく、しっかりと両手で渡すのが礼儀です。

提出時には「これまでお世話になりました」などの感謝の気持ちを添えることで、円満な印象を残すことができます。

退職はネガティブにとらえられがちですが、立つ鳥跡を濁さずの精神で、最後まで丁寧な対応を心がけましょう。

書類の保存方法とデータ管理

退職届を作成した後は、印刷する前に必ずデータのバックアップを取りましょう。

スマホの端末内だけでなく、GoogleドライブやDropbox、iCloudなどのクラウドサービスを活用すれば、万一のデータ紛失や端末故障にも安心です。

また、退職届は一度提出すればそれで終わりではなく、提出日や内容を証拠として残しておくことで、後日トラブルが発生した際の証明材料にもなります。

可能であれば印刷前のデータと、実際に印刷・提出したものをスキャンして保存しておくと万全です。

さらに、ファイル名を「taishoku_名前_年月日.pdf」などにしておくと、後から検索しやすくなります。

準備しておくべき封筒やその他のアイテム

退職届を提出する際には、封筒選びにも気を配りましょう。

- 白無地の長形4号封筒(A4三つ折りサイズ)がビジネスマナーとして最適

- 封筒には黒のボールペンか筆ペンで「退職届」と縦書きで表記

- 名前や部署を書く必要はなく、表書きだけでOK

- 封筒はのり付けせず、差し込み式のままにしておくのが一般的

- 封筒ごと、透明なクリアファイルに入れて持参すると書類が折れたり汚れたりするのを防げます

また、提出の直前に折り目や汚れがないかを確認し、万全な状態で渡すようにしましょう。

封筒は文房具店や100円ショップなどでも入手可能なので、事前に準備しておくと安心です。

トラブルを避けるための事前準備

印刷時の一般的なトラブルと対処法

コンビニで印刷を行う際、思わぬトラブルに直面することもあります。

- 用紙切れ:

印刷途中で用紙が切れてしまった場合は、すぐに店員に声をかけて補充を依頼しましょう。

自分で勝手に操作するとエラーになることもあるので注意が必要です。 - データ不具合:

ファイルが読み込めない、文字化けするなどのトラブルがあれば、別のアプリでPDFを再保存し直す、もしくはバージョンの異なるPDF形式で保存しなおすと解消されることがあります。 - 画面操作ミス:

マルチコピー機の操作に不慣れな場合は、事前に公式サイトやYouTubeなどの操作ガイド動画を確認しておくと安心です。

また、画面が途中でタイムアウトすることもあるため、操作は手早く行うのがコツです。

データ送信時の注意点

印刷用データの送信時にも、いくつか注意すべきポイントがあります。

- 通信環境の良い場所で作業:

Wi-Fi環境または安定したモバイル回線で送信作業を行いましょう。

通信が不安定だとファイルアップロードが中断されたり、破損ファイルになる可能性があります。 - ファイル名の工夫:

「taishoku_yyyy.pdf」や「退職届_名前_日付」など、自分がすぐに認識できるような明確なファイル名にしておくと、アップロード先での選択ミスを防げます。 - 番号の控え:

印刷用アプリで発行された予約番号は、必ずスクリーンショットを撮るかメモしておきましょう。

番号を忘れると再度アップロードからやり直しになることもあります。

印字ミスを避けるためのチェックリスト

仕上がりの印字にミスがないよう、以下の点を事前に確認しておくと安心です。

- 日付や氏名、会社名に誤りがないか:

特に漢字表記や数字のミスは、信頼性に関わるため要注意です。 - 誤字脱字がないか:

見直しは音読や第三者によるチェックが効果的です。 - 印刷設定の確認:

白黒・A4・片面印刷を基本とし、両面印刷や縮小印刷になっていないか確認しましょう。 - 印刷前プレビュー:

画面上で最終プレビューを必ず行い、改行や余白が意図した通りかをチェックします。 - 試し印刷:

余裕がある場合は、白紙を使って1枚試し印刷してみると、実物の確認ができて安心です。

スマホとコンビニを活用すれば、忙しい日常の中でもスムーズに退職届を準備できます。

トラブルを未然に防ぐためにも、これらのポイントを押さえて、万全の状態で手続きを進めましょう。