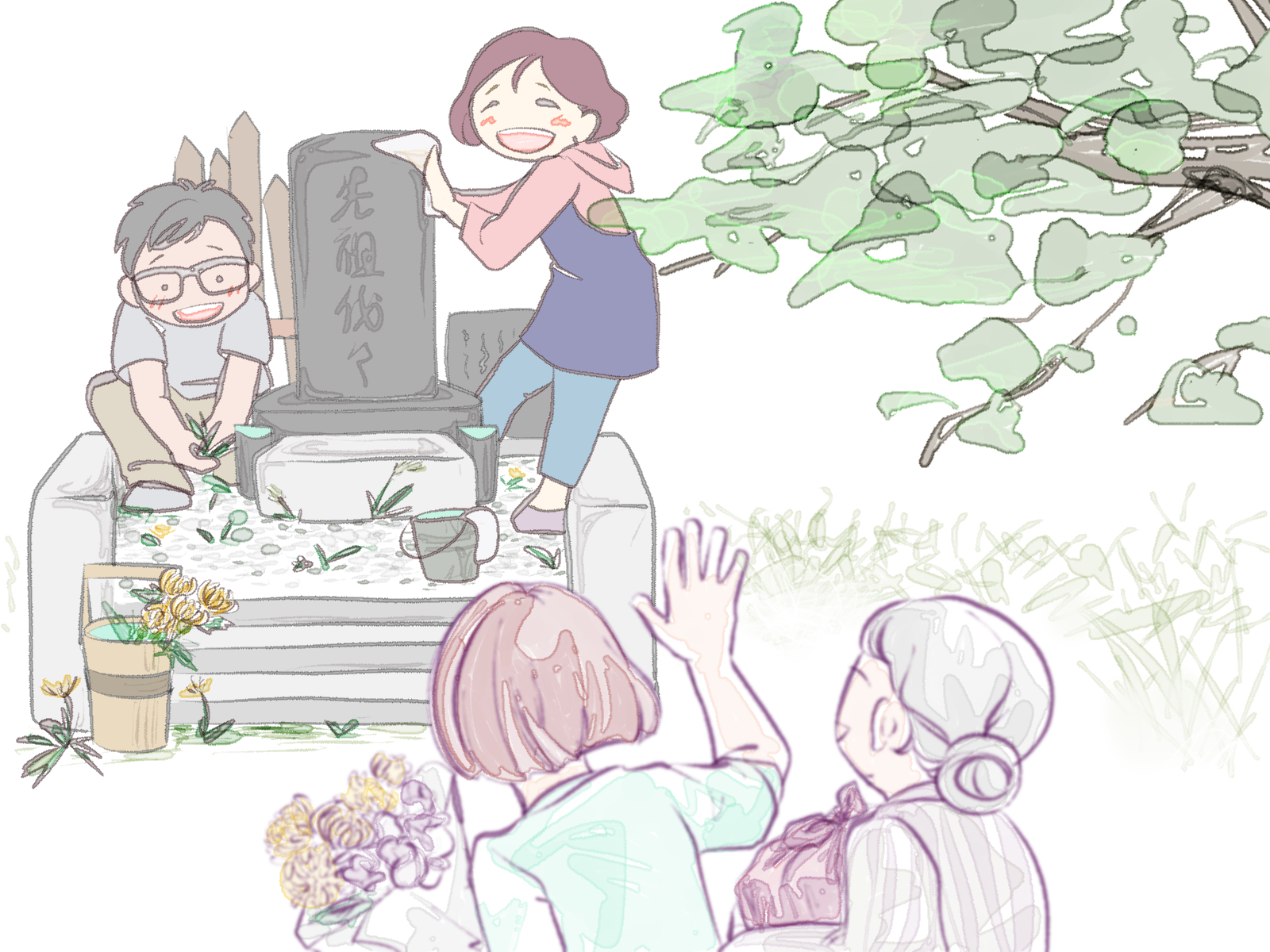

「今週末、お墓参りに行こう」

そう思い立ったものの、カレンダーに書かれた「仏滅」や「先勝」の文字を見て、ふと手が止まってしまった経験はありませんか?

結婚式は大安が良いと誰もが知っているけれど、ご先祖様を供養するお墓参りの場合はどうなのでしょう。

「縁起が悪い日だったら、かえって失礼にあたるのでは…」そんな心配が頭をよぎることもあるかもしれません。

この記事を読み終える頃には、そんな日取りにまつわるモヤモヤはすっかり晴れ渡っているはずです。

お墓参りの本質を知り、いつでも自信と真心をもってお参りできるようになるための知識を、一緒にじっくりと見ていきましょう。

結論:お墓参りの日取り、六曜は気にしなくてOK!

まず、何度でもお伝えしたい最も大切な結論から。

お墓参りの日取りを決める上で、六曜(大安、仏滅、先勝など)の縁起を気にする必要はまったくありません。

六曜は、もともと中国で時刻の吉凶を占うために使われていた考え方が日本に伝わり、独自に変化したものです。

実は、仏教の教えとは直接的な関係はなく、主に冠婚葬祭の「ゲン担ぎ」として、江戸時代以降に民衆の間に広まっていきました。

高価な贈り物よりも、心のこもった手紙が嬉しいように、ご先祖様にとっても、日取りの縁起より「あなたが会いに来てくれた」という事実とその気持ちが、何よりの供養になるのです。

「でも、やっぱり気になる…」六曜とお墓参り 詳細Q&A

理屈では分かっていても、長年の習慣やイメージから気になることもありますよね。

ここでは、具体的な六曜の日にちについて、よくある疑問にさらに詳しく、そして丁寧にお答えします!

Q.「先勝」の日にお参りするのはどうなの?

A. もちろん、全く問題ありません。

むしろ吉日です。

先勝は「先んずれば即ち勝つ」という意味を持つ、行動を起こすのに良い日とされています。

縁起が悪いどころか、大安・友引に次ぐ良い日なのです。

ですから、「先勝だからお墓参りをやめておこう」と考える必要は一切ありません。

ただし、吉日だからといって、わざわざ先勝の日を狙ってお参りする必要もありません。

Q.「先勝は午前中が良い」って聞くけど、時間は守るべき?

A. 六曜のルールに縛られなくて大丈夫。

でも、お参りは午前中がおすすめです。

確かに先勝は「午前が吉、午後が凶」とされますが、これはあくまで六曜上のルール。

お墓参りに厳密に適用する必要はありません。

ただ、六曜とは別の観点から、お墓参り自体が午前中に行くのが望ましいという考え方があります。

これは、「一日の始まりに、他の用事よりも先にご先祖様へのご挨拶を優先する」という敬意の表れとされています。

もちろん、お仕事や家庭の都合で午後になることもあるでしょう。

その際は「遅くなってごめんなさい」ではなく、「会いに来ましたよ」という気持ちで、穏やかな午後の光の中でゆっくり対話するのも素敵な時間です。

大切なのはお参りすることそのものですから、無理のない時間帯を選びましょう。

ただし、多くの霊園には閉園時間があります。

事前に公式サイトなどで確認しておくと、当日慌てずに済みますよ。

Q.「友引」は“友を引く”から避けるべき?

A. それはお葬式での話。

お墓参りは全く問題ありません。

「友を冥土へ引き込む」という字面のイメージから、友引の日の葬儀・告別式は避けられる傾向にあります。

これは「故人が寂しくないように、友を連れて行ってしまうのでは」という考えに基づく風習です。

しかし、お墓参りは故人を供養し、偲び、近況を報告する「再会の場」です。

葬儀とは意味合いが全く異なりますので、安心してお参りください。

Q.「仏滅」や「赤口」は、やっぱり避けた方が良い?

A. 心配ご無用です。

むしろ新しいスタートの日と考えることもできます。

「仏さえも滅する大凶日」というイメージが強い「仏滅」。

しかし、これは後から当てられた字で、もとは「物滅」と書きました。

ここから「古い物が一度滅び、新たに物事が始まる日」と捉え、何かを始めるのに適した日と解釈する説さえあります。

六曜の吉凶と仏教の供養は別物。

「仏滅だからご先祖様に失礼」ということは決してありません。

あなたの都合の良い日こそが、お墓参りの「吉日」です。

いつ行くのがベスト?ご先祖様と繋がる大切なタイミング

「行きたいときに行っていい」と言われても、一つの目安が欲しいですよね。

多くの方がお墓参りに訪れる代表的な時期を知ることで、ご先祖様をより身近に感じられるようになります。

年に一度の特別な日「命日」

故人が亡くなったのと同じ月日である「祥月命日(しょうつきめいじき)」や、毎月の命日である「月命日」。

特に一周忌、三回忌といった年忌法要は、親族が集まり故人を偲ぶ大切な機会です。

感謝を伝える季節の節目「お彼岸」

春分の日と秋分の日を中日とした前後7日間が「お彼岸」です。

仏教では、私たちがいる煩悩に満ちた世界を「此岸(しがん)」、ご先祖様のいる悟りの世界を「彼岸(ひがん)」と呼びます。

太陽が真東から昇り真西に沈むお彼岸は、此岸と彼岸が最も通じやすくなる特別な期間とされています。

ご先祖様への感謝の気持ちが、まっすぐ届くような気がしますね。

ご先祖様が里帰りする「お盆」

ご先祖様の霊が家に帰ってくるとされるお盆は、日本ならではの美しい風習です。

きゅうりの馬に乗って早く帰ってきてもらい、なすの牛に乗ってゆっくりあの世へ戻ってもらう。

そんな優しい願いを込めて、お墓を綺麗にし、迎え火・送り火を焚いておもてなしをします。

※お盆の風習は地域差が大きく、お墓には行かず家で過ごすのが慣例の場所もあります。

一年の感謝と新たな誓いを「年末年始」

一年の無事を報告し感謝を伝え、「来年もどうぞお見守りください」と新たな年の幸せを祈る。

大掃除のタイミングでお墓もきれいに掃除すれば、ご先祖様もきっと清々しい気持ちで新年を迎えてくれるでしょう。

そして何より、あなたが「会いたい」と思ったその日が、お墓参りのベストタイミングです。

結婚や出産、就職といった人生の節目に、「おかげさまで…」と報告する。

試験や大事な仕事の前に、「力を貸してください」とお願いする。

お墓は、ご先祖様と心を通わせるための、あなただけの特別なホットラインなのです。

これで安心!お墓参りの基本マナーと持ち物

日取りの悩みは解決しましたね。

最後に、当日慌てないための基本マナーと持ち物も確認しておきましょう。

- 服装:

普段着で構いませんが、あまりに華美な色や露出の多い服装は避け、ご先祖様への敬意を示す落ち着いたデザインを選びましょう。 - 持ち物リスト:

- 必需品:数珠、お線香、ろうそく、ライター(風よけ付きが便利)

- お供え:故人が好きだったお菓子や果物、飲み物、季節のお花

- 掃除道具:ほうき、ちりとり、たわし、雑巾、ゴミ袋、軍手など

- お参りの手順:

- 合掌:まずはお墓の前で、ご挨拶の合掌をします。

- 掃除:墓石やその周りをきれいに掃除します。

雑草を抜き、墓石を水で洗い清めます。 - お供え:新しいお花を飾り、お水やお供え物を置きます。

- お線香:ろうそくに火を灯し、その火からお線香に火を移します。

- 合掌:静かに手を合わせ、ご先祖様への感謝や報告を心の中で伝えます。

- 後片付け:火の始末をしっかり確認し、お供えした食べ物や飲み物はカラスなどに荒らされないよう、必ず持ち帰りましょう。

まとめ:大切なのは、真心。そして、周りへの優しい配慮

お墓参りの日取りに「良い日・悪い日」はありません。

六曜や縁起を気にしすぎて、ご先祖様に会いに行く機会を逃してしまうことの方が、ずっと残念なことです。

あなたの行ける日に、真心をもってお参りすること。

それが何より素晴らしい供養になります。

ただし、一つだけ心に留めておきたいのは、世代や育った環境による価値観の違いです。

ご年配の親族の中には、「やはり仏滅は避けた方が…」と考える方もいらっしゃるかもしれません。

もし家族や親戚と一緒にお参りする際は、「この日に行こうと思うんだけど、どうかな?」と一言、声をかけてみてください。

お互いの気持ちを尊重し、皆が晴れやかな心でお参りできる。

そんな優しい配慮こそが、ご先祖様が一番喜んでくれることなのかもしれませんね。