日本の暦には、日々の吉凶を示す「六曜(ろくよう)」という暦注があります。

これは、古くから冠婚葬祭や重要な節目において人々の指針となってきたもので、現代でもカレンダーや手帳などに記されていることが多く、意識する方も少なくありません。

本記事では、そんな六曜についての基本から由来、そして活用のヒントまで、詳しく解説していきます。

六曜とは?

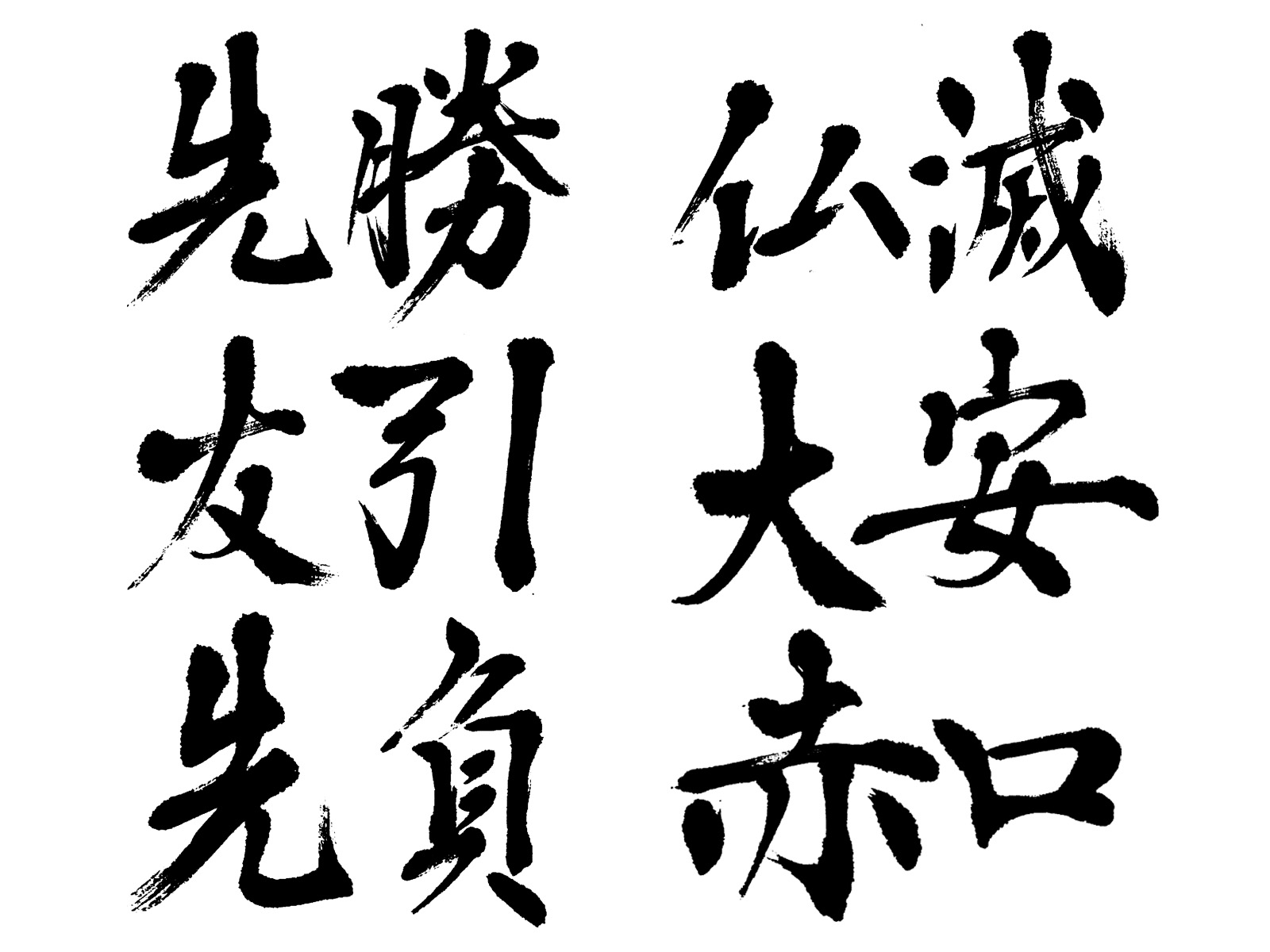

「六曜」とは、1日ごとの運勢や吉凶を示す6つの区分のことを指し、「先勝(せんしょう)」「友引(ともびき)」「先負(せんぷ)」「仏滅(ぶつめつ)」「大安(たいあん)」「赤口(しゃっこう)」の6種があります。

主に冠婚葬祭の日取りを選ぶときに参考とされており、特に結婚式の日取りにおいて「大安」が選ばれやすいのはよく知られています。

この六曜は、日常生活の中で特別な予定を立てる際の判断材料として活用されてきました。

たとえば新しいことを始める日、旅行の出発日、病院の受診日など、さまざまな場面で「縁起の良し悪し」を判断するひとつの基準になっています。

六曜の種類とそれぞれの意味

六曜にはそれぞれ意味と特性があり、日の流れによって吉凶の時間帯も変わるとされています。

以下にそれぞれの概要を紹介します。

1. 先勝(せんしょう/さきがち)

🔍 基本的な意味と語源

「先勝(せんしょう)」は、「先んずれば即ち勝つ」という言葉に由来しています。

読み方は「せんしょう」「せんかち」「さきがち」などがあります。

六曜の中では比較的ポジティブな意味を持つ日であり、特に「急ぐこと」に吉があるとされます。

文字通り、行動を早く起こすことが好ましい日とされ、物事のスタートに向いていると解釈されます。

🕒 吉凶の時間帯

先勝の大きな特徴の一つが、時間によって吉凶が変化することです。

午前中(おおむね11時頃まで):吉

午後(正午以降):凶

このため、予定や行事を組む際には午前中に済ませると良いとされ、特に契約や営業、商談などには“午前中勝負”という考えが根強く残っています。

📜 歴史と背景

六曜のルーツは中国の「小六壬(しょうりくじん)」という占いにあり、室町時代に日本へ伝来し、江戸時代には庶民の暦にも広まりました。

明治以降に一度公式な暦からは排除されたものの、現代でも日常生活に根強く残っている文化的慣習です。

先勝は、その中でも「迅速な行動が吉」という考え方が色濃く出ているため、商人や武士など、“勝ちを狙う”職業層にも人気がありました。

🎎 現代での活用例

結婚・結納・入籍:

午前中であれば吉。

ただし、特にこだわりがなければ他の大安などを選ぶことが多い。

お見舞い・訪問:

午前中なら問題なし。

午後は避ける人も。

通院・手術:

早朝・午前の予約が良しとされる。

開店・新規事業:

朝一番でのスタートが吉。

引越し:

午前中に終わるよう計画するのがベスト。

💬 迷信としての側面と実用的な考え方

先勝は、合理的な裏付けがあるわけではなく、基本的には縁起かつぎの要素が強いものです。

しかし、“午前中に片付けた方が気持ちが良い”というライフスタイル上の実利とも合致しており、「効率的に過ごすための習慣」として取り入れるのは有効です。

特にビジネスシーンでは、午前中のうちに重要な連絡やアポを終わらせることで、精神的にも余裕を持てるという側面があります。

💡実用ミニコラム:午前中行動のススメ ~「先勝」に学ぶスピード開運術~

先勝の「午前中が吉」という教えは、実はとても合理的。

朝の方が判断力が冴え、脳も疲れていない状態にあります。

たとえば以下のような「午前中アクション」を意識してみましょう:

📝 重要なメール・交渉ごとは午前中に送信

🛍 買い物や契約は午前中に決断するとトラブルが少ない

💼 新しいことを始めるなら朝イチが◎(資格の勉強や副業も)

また、「先んずれば人を制す」ということわざの通り、物事において“先手を取ること”が有利に働く局面は多いです。

たとえば、ライバルより一歩早く動いた提案が通ったり、混雑を避けて快適に用事を済ませたりするなど、結果として“良い一日”になることも。

先勝の日をうまく活かすコツは、「迷ったら午前中に動く」というシンプルな心がけにあります。

2. 友引(ともびき)

🔍 基本的な意味と語源

「友引(ともびき)」は、その名の通り「友を引く」という意味を持ちます。

元々は「共引き」と書かれ、勝負ごとで「勝敗がつかず引き分けになる日」とされていました。

時代が下るにつれ、「共(とも)」が「友(とも)」へと変化し、次第に「友を道連れにする」と解釈されるようになります。

このような語感の影響から、今日では「祝いごとには吉だが、葬儀には凶」という扱いが広まりました。

🕒 吉凶の時間帯

午前中・午後ともに基本的に吉

ただし、正午(11時〜13時頃)は凶

友引は、「午前・夕方は吉」とされる日で、時間帯に気をつけることでより縁起を担ぐことができます。

📜 歴史と変遷

友引のルーツも中国の小六壬にありますが、日本独自の解釈が加わり、「友を引く」という“言霊信仰”的な考えが強調されました。

特に、江戸時代後期から明治にかけて葬送文化が発展する中で、「友引の日には葬儀を避けるべき」とされる風習が強まりました。

現代でもこの考えは根強く、多くの斎場や火葬場が友引を休業日にしているほどです。

🎎 現代での活用例

結婚式・入籍・お宮参り・成人式などお祝い事全般:◎(大安に次いで人気)

引越し・契約:◯(問題なし)

お葬式・告別式・通夜:×(避けられる傾向)

お墓参り:◯(死者を弔う場としては問題ない)

プレゼント・お見舞い:◯(贈り物のタイミングとしては良い)

💬 現代人にとっての友引の活用

「友引」の意味に対しては、科学的根拠や宗教的な裏付けはありませんが、「縁起を担ぐ」という文化的習慣が生活に根付いています。

特に結婚式の日取りでは、友引は「大安に次ぐ人気日」とされ、ゲストを多く呼ぶような場には好んで選ばれています。

ただし、地域差や家庭の信仰・慣習によっては、葬儀を行うか否かの判断が分かれる場合もあるため、親族や周囲と相談するのがベターです。

3. 先負(せんぷ/さきまけ)

🔍 基本的な意味と語源

「先負(せんぶ・さきまけ)」とは、「先んずれば負ける」という意味を持ち、「急いで動くことは凶、控えめにするのが吉」とされる日です。

「負け」がついているため、一見すると全体的に凶のイメージがありますが、実際には“午前中は凶・午後は吉”とされるため、使い方次第で運気を味方にできる日でもあります。

「先勝」と対になる形で語られることが多く、急いで決断することが裏目に出やすい日とされています。

🕒 吉凶の時間帯

午前中(11時頃まで):凶

午後(特に14時以降):吉

午前は何事にも慎重に、午後からは落ち着いて行動すれば良い日とされています。

午後からのんびりスタートしたい予定に向いています。

📜 歴史的背景

先負の考え方もまた、小六壬に由来する六曜の一つ。

かつては「小吉」や「周吉」と呼ばれていたこともあり、現在のような“凶”のイメージは時代の中で徐々に形成されたものです。

また、江戸時代後期の庶民文化では、「午前は控えて午後に動くのが良い」とする時間帯ベースの信仰が人気を集めたことで、先負の性質も定着しました。

🎎 現代での活用例

婚姻・入籍・結納:△(午後なら問題なし)

引っ越し・開店・契約:△〜◯(午後以降に行うのが◎)

告別式・法要:◯(特に問題ない)

相談ごと・裁判・交渉:×(勝負運に難ありとされる)

一見ネガティブに捉えられがちな「先負」ですが、「急がない」「慎重に動く」という日であることを踏まえれば、スケジューリングしやすい日でもあります。

午前中はゆっくり、午後に大事な用事を入れるなど、時間帯に工夫をするのが吉です。

💡実用ミニコラム:先負は「リセット&再起動」に最適な日?

先負は「慎重に」「急がず焦らず」がテーマの日。

そのため、以下のような“再起動系アクション”と非常に相性が良いとされています。

✅ スマホやPCのデータ整理

✅ 古い書類やメールの削除

✅ SNSやスケジュール帳の見直し

✅ やり直したいことを再スタート

先負の日に“無理に動く”のではなく、“整えてから動く”というマインドで行動すると、思わぬ好転が起きることも。

また、午前中は一人で内省し、午後から人と関わるようなスケジュールにすることで、効率もアップしやすいと言われています。

「今日は一度立ち止まってみようかな?」という日には、まさにぴったりの暦日です。

4. 仏滅(ぶつめつ)

🔍 基本的な意味と由来

仏滅(ぶつめつ)は「六曜」の中で最も凶とされる日で、その名の通り「仏も滅する」ほど縁起が悪いとされることから、慶事や新たなスタートには不向きな日とされています。

読み方は「ぶつめつ」ですが、昔は「物滅(もつめつ)」とも表記され、「すべてが滅びる」「終わりを迎える」との意味が込められていました。

現代ではこの日を避ける人も多く、特に結婚式や開店、入籍などの晴れの日は、仏滅を選ばないよう気を配る人が多いです。

📅 時間帯による吉凶

仏滅は一日を通して凶とされており、他の六曜のような「午前中が吉」「午後が凶」といった時間の使い分けは基本的にありません。

ただし、現代においては「気にしない」「気持ちの持ちよう」という声も増えており、実際には仏滅に行動しても何事もなかったというケースも多く見られます。

🕰 歴史と背景

仏滅の概念は、中国由来の「六壬(りくじん)」から転じて江戸時代に日本で広まりました。

もともと「物がすべて終わる」という意味合いから「物滅」と呼ばれていましたが、仏教の影響を受け「仏滅」という名称に変化していったとされています。

ただし、実際には仏教とは直接的な関係はなく、「仏が滅びる=とても悪い日」という印象だけが独り歩きしていった背景があります。

🏮 現代での活用と避けられがちな行動

婚礼・入籍・結納:×(特に避けられる)

引っ越し・開店・契約:×(新しい始まりには不向き)

お見舞いや贈り物:△(縁起を気にする相手には避けた方が無難)

告別式・法事:◯(終わりの意味と重なるため、相性は悪くない)

特にブライダル業界では仏滅を避ける傾向が強く、ホテルや式場でも「仏滅割引」を設けるケースがあります。

これは「仏滅に式を挙げると縁起が悪い」という意識を逆手にとって、あえてお得に開催できる日として打ち出しているのです。

💡実用ミニコラム:実は「断捨離」や「卒業」に向いている日?

仏滅は「終わり」のエネルギーが強い日。

そこであえて「物事を終わらせる」「手放す」「切り替える」行動に活用する人もいます。

たとえば……

✅ 長く使ったけど処分したいものを手放す

✅ 離婚・別居などの“人生の節目”

✅ 習慣や関係のリセット

✅ 契約の解除・退職願の提出など

「終わり」は次の「始まり」のためのステップです。

仏滅は“すべてを終わらせる”日というだけではなく、“次への準備を整える”にも最適な日ともいえるでしょう。

現代的な解釈として、「仏滅=悪い日」ではなく、「仏滅=一区切りをつけるのに適した日」とポジティブに活用する人が増えています。

5. 大安(たいあん)

🔍 基本的な意味と由来

「大いに安し」と書く通り、大安(たいあん)は六曜の中で最も吉とされる日です。

「何事もうまくいく日」「安心して事を起こせる日」とされ、古くから慶事や新しいスタートに最適な日として親しまれてきました。

もともとは中国の暦注である「六壬(りくじん)」や「小六壬」から由来し、日本では江戸時代に庶民の間で広く使われるようになったと言われています。

大安は、結婚、開業、引っ越し、契約など、あらゆる場面で吉とされるため、特に人気のある日取りです。

📅 一日中「吉」とされる安心感

六曜の中でも、大安は「一日中吉」とされる珍しい日で、時間帯による凶の時間が存在しません。

そのため、朝から晩まで自由に予定を組むことができるとされ、多くの人が重要な行事の日取りに選びます。

また、日柄を気にする層だけでなく、企業や行政などの公的機関も、申請書の提出日や式典開催日として大安を選ぶことがあるほど、社会的な信頼も厚い日です。

🕰 歴史的背景と日本での広がり

大安という言葉自体は、元は「大いに安らかな日」という意味で、中国の占い思想に由来しています。

日本では暦注の一部として江戸時代に浸透し、やがて「吉日」として定着。

寺社や占い師が作成する暦が庶民に広まることで、日常生活に深く根づいていきました。

現代においても、「カレンダーに書かれた六曜を見て予定を決める」という文化は根強く残っており、特に大安はその代表格としての地位を保ち続けています。

💒 現代での活用例と人気の高さ

結婚式・入籍・顔合わせ:◎(大安は最も選ばれる日)

新築・引っ越し・開店:◎(始まりを祝う日に最適)

車の納車・宝くじの購入:◎(運気アップを期待)

契約・就職・入学:◎(スタートの縁起を担ぐ)

特にブライダル業界では、大安の結婚式が大人気で、式場予約がすぐに埋まることも珍しくありません。

また、車の納車日や入籍日も「大安にしたい」という声が多く、暦の力が今なお現代人の心に影響していることが伺えます。

💡実用ミニコラム:大安は「背中を押してくれる日」

何かを始めたいけど、迷っている。

新しいことに挑戦したいけど、一歩が踏み出せない。

そんなとき、大安はあなたの“背中をそっと押してくれる日”かもしれません。

ずっと気になっていたことに申し込む

保留にしていた企画を進めてみる

誰かに素直な気持ちを伝えてみる

大安は「何をしてもうまくいく日」と言われることで、不思議と安心感が生まれます。

たとえ結果がすぐに出なくても、「大安に始めたことだから大丈夫」と思えるだけで、前向きなエネルギーが宿るのです。

自分の行動に“追い風”を感じたいとき、大安はとても心強い味方になってくれるでしょう

6. 赤口(しゃっこう/しゃっく)

🔍 基本的な意味と由来

赤口(しゃっこう、または「しゃっく」とも読む)は、六曜の中で「凶日」とされる日で、「赤」という字から連想されるように、火や刃物、事故、争いごとなど、血に関わる不吉な出来事が起こりやすいと考えられてきました。

名前の由来については、陰陽道に登場する「赤舌日(せきぜつにち)」と関係があるという説があります。

赤舌神とは、病や災いをもたらす神とされ、赤口の日はその影響が強くなると考えられていました。

そのため、古来より「命に関わる行為」「トラブルにつながりやすいこと」は避けるべき日とされてきました。

🕒 午の刻(11時~13時)のみが「吉」

六曜の中でも赤口の特徴は、凶の時間が一日中続く点です。

ただし、例外として「午の刻(11時〜13時)」だけは吉とされており、この時間帯に限っては「何かを行ってもよい」とされています。

そのため、どうしても赤口に予定を組まなければならない場合は、この“お昼の2時間”を活用することが一つの工夫となります。

💢 赤口に避けたいことと具体例

赤口は、「何かを始める日」としては非常に不向きとされ、特に次のようなことは避けるのが無難とされています。

結婚式・入籍:✕(トラブルや別離の暗示)

引っ越し・開業・契約:✕(予期せぬ問題が起こる懸念)

手術・入院・納車:✕(特に命に関わることは避ける)

特に医療行為に関連する予定(手術や入院など)を赤口に行うのは控える人も多く、病気平癒を願う場合でも「赤口は避けたい」という風潮があります。

ただし、迷信を信じない人も増えており、「予定は変えられない」と割り切って過ごす人もいます。

そうした場合は、午の刻を有効活用したり、お清めやお祓いなどで気持ちを整える方法も検討されています。

🧘♂️ 赤口をどう過ごす?穏やかに過ごすための心得

赤口は凶日とされてはいますが、「何をしても悪いことが起きる日」というわけではありません。

むしろ、日常を静かに丁寧に過ごすことで、悪い気の流れを断ち切ることができるとする考え方もあります。

無理に動かず、慎重に行動する

いつもより言葉や態度に気を配る

家の掃除や神棚の手入れなど、心を整える行動を行う

こうした「内面を整える日」として赤口を捉えることで、むしろ心に余裕が生まれ、思わぬトラブルを防ぐことにもつながります。

💡実用ミニコラム:赤口は“立ち止まること”を教えてくれる日

赤口は確かに縁起の良い日とは言えませんが、だからこそ「一度立ち止まって考える日」としての意味合いを持つこともあります。

私たちは日々の忙しさの中で、常に“前へ、前へ”と進もうとしてしまいますが、ときに「立ち止まる」ことも大切です。

あえて予定を詰め込まない

自分の体や心と向き合う時間を作る

最近無理していないか振り返る

そんなふうに、「慎重になる日」として赤口を意識すれば、ネガティブなイメージばかりではなく、自分を守る力を育てる一日に変えることもできるのです。

運気を“コントロール”するのではなく、“味方にする”ための知恵として、赤口も上手に活用してみてはいかがでしょうか?

六曜の由来と成り立ち

六曜のルーツには諸説ありますが、元は中国の陰陽道や占星術が起源とされ、それが日本に伝わった後、江戸時代末期から明治初期にかけて庶民の間に広まり、カレンダーに記載されるようになったといわれています。

「六曜」という呼び名自体は比較的新しく、当初は「六輝(ろっき)」とも呼ばれていました。

もともと仏教とは無関係でありながら、「仏滅」など宗教的な意味合いが強く感じられる名称になっているのは、後世の付会によるものです。

日本の暦が太陽暦に改暦された際、民間の印刷業者などが独自に作成したカレンダーの中に六曜が記載され始め、以降一般化したといわれています。

現在では、公式な暦法には含まれていませんが、文化的慣習として根強く残っています。

現代における六曜の役割

現代では、六曜をどれほど重視するかは人それぞれです。

ビジネスの現場や公共機関ではあまり意識されないものの、冠婚葬祭業界では今なお大きな影響力を持っています。

特に結婚式場の予約状況などは、六曜の吉日によって大きく変動します。

一方で、「仏滅だからこそ静かに入籍したい」という人や、「大安にこだわらず、自分たちにとって意味のある日を選びたい」という価値観も広まりつつあります。

六曜は「縁起を担ぐ文化」としての側面が強く、自分の信念やライフスタイルに応じて柔軟に向き合う姿勢が求められているといえるでしょう。

暮らしに活かす六曜の知恵

六曜をただの占いと捉えるのではなく、「行動を見直すきっかけ」として取り入れるのも一つの方法です。たとえば、

– 先負の日には、大きな判断を避けて、資料整理や内省に時間を使う

– 友引の日には、誰かと協力して物事を進める

– 赤口の日には、安全や健康に気を配る

といった具合に、日々の過ごし方の指針として活用してみると、より意味のある時間を過ごすことができるかもしれません。

まとめ

六曜は、長い年月をかけて日本の風習の中に根づいた「暦の知恵」です。

その内容に科学的根拠はないかもしれませんが、暮らしのリズムや心の準備を整えるうえで、ひとつの道しるべとなってくれます。

時には迷信と片づけられることもある六曜ですが、それをどう受け取るかは自分次第。

自身の価値観を大切にしながら、古来の知恵と現代の暮らしをうまく融合させることで、日々にちょっとした彩りや安心感を添える存在となることでしょう。