六曜(ろくよう、あるいはりくよう)は、日本の暦文化において、日々の吉凶を示す目安として知られる「暦注(れきちゅう)」の一つです。

現代では、特に冠婚葬祭などの重要なライフイベントの日取りを決める際に参考にされることが多く、日常の中にも自然に溶け込んでいます。

たとえば、カレンダーの小さな欄に「大安」「仏滅」と記載されているのを目にしたことがある方も多いでしょう。

六曜の歴史は古く、そのルーツは中国にあるとされます。

もともとは「小六壬(しょうりくじん)」という占術に由来し、日ごとの運勢や吉凶を占うために用いられていました。

日本には鎌倉時代の終わりから南北朝時代にかけて伝来したとされ、その後室町時代には「六輝(ろっき)」という名称で広まりました。

やがて江戸時代になると庶民の生活にも浸透し、明治時代には出版される暦にも一般的に記されるようになります。

このように、六曜は占い的な要素を含みつつも、文化や風習の中に深く根付いた存在です。

明治政府によって一時的に官報からは削除されましたが、その後も民間で根強く受け継がれ、現代のカレンダーや手帳にも引き継がれています。

科学的根拠があるわけではありませんが、「なんとなく気になる」「念のため良い日を選びたい」といった心理から、多くの人に支持され続けているのです。

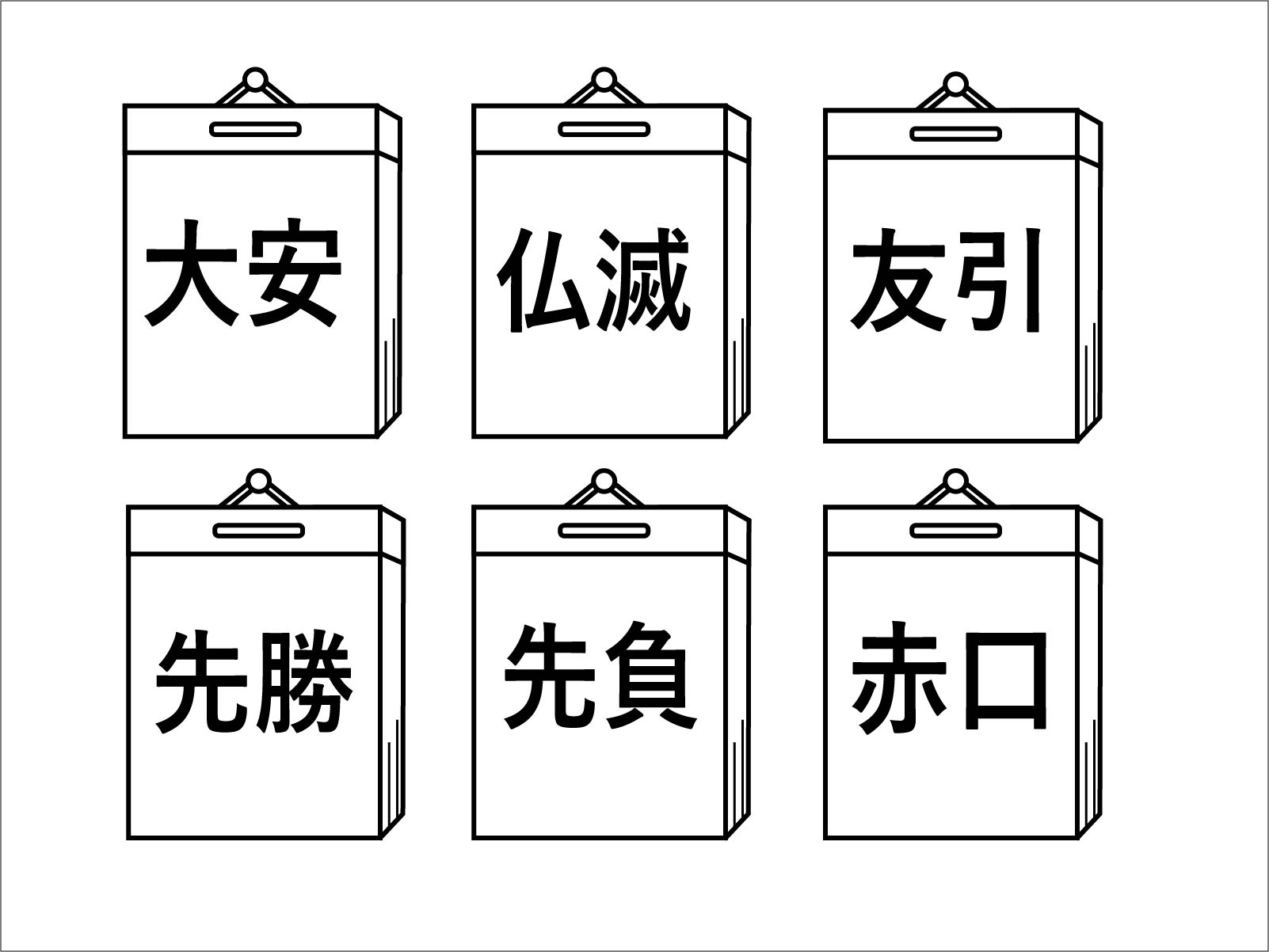

六曜の種類とそれぞれの意味

六曜には、次の6つの種類があります。

それぞれに吉凶の意味合いや縁起が異なり、1日を通した時間帯によっても運勢が変化するという特徴があります。

先勝(せんしょう/さきがち)

「先んずれば勝つ」という意味合いが込められており、特に午前中が吉とされます。

急ぎの用事や行動を起こすには適した日であり、ビジネスや交渉事、何かを始める場面でも「スピード感」が吉とされています。

午後からは凶とされるため、何か重要な決断や行動を午後に持ち越すのは避けた方がよいという見方もあります。

スケジュールを立てる際には、「午前中勝負」と覚えておくと役立つでしょう。

友引(ともびき)

一見「友を引く」といった文字面から縁起がよさそうにも見えますが、実際には二面性を持っています。

慶事においては吉日とされる一方で、弔事では「故人が友をあの世に引き込む」といった迷信から避けられる傾向があります。

具体的には、火葬場や葬儀場の多くがこの日を休業日とする地域もあるほど、影響力のある日です。

時間帯に関しては、朝と夕は吉、中昼は凶とされており、午前・午後で運勢が異なるのも特徴です。

先負(せんぷ/さきまけ)

「先に動くと負ける」といった意味が込められており、慎重な姿勢が求められる日です。

午前中は凶、午後は吉とされているため、重要な予定や行動は午後に持ってくるのがよいとされます。

争いや主張を避け、なるべく控えめに過ごすのがベスト。

内向きな活動や準備、思索などには向いている日であり、急がずじっくりと取り組むことで運を味方につけやすくなります。

仏滅(ぶつめつ)

「仏も滅するほどの大凶日」とされる、六曜の中でも最も凶とされる日です。

そのため、結婚式などの華やかな行事はこの日を避ける傾向が強く、式場や会場の予約も比較的空いていることが多いです。

ただし、最近では「価格が安い」「人が少ない」などの理由で仏滅をあえて選ぶ人も増えつつあります。

また、悪いことを断ち切りたい時、新たなスタートを切りたい時には「一度全てをリセットする」という意味で適しているという見方もあります。

大安(たいあん)

文字通り「大いに安し」、つまりすべてがうまくいくとされる大吉日です。

六曜の中で最も縁起がよいとされ、結婚式、開店、引越し、新車の納車など、多くの人が日取りに選びます。

終日吉とされているため、時間帯を問わず何事にも安心して臨める日として重宝されています。

迷ったら大安を選ぶ、というのが日本人の定番的な感覚ともいえるでしょう。

赤口(しゃっこう/じゃっこう)

「赤」という漢字には火や血といったイメージがあり、不吉さを感じさせる日です。

多くの時間帯で凶とされますが、午の刻(午前11時頃から午後1時頃)のみは吉とされています。

火の元に注意したい日であり、手術や契約なども避ける傾向があります。

ただし、午の刻の吉を活かす工夫をすれば、完全な凶日とまでは言えないという考え方もあります。

六曜はどこで使われている? – 暦と日常生活での役割

六曜は、今日においても意外なほど多くの場面で活用されています。

たとえば、日本の多くのカレンダーには六曜が記載されており、冠婚葬祭業界ではスケジュールの調整にも用いられています。

冠婚葬祭との関わり

結婚式の日取りでは「大安」を選ぶカップルが圧倒的に多く、式場の予約はこの日に集中しやすい傾向があります。

逆に「仏滅」は避けられるため、費用が割安に設定されていることも。

また、葬儀では「友引」を避ける風習があるため、火葬場が休業となる自治体もあります。

不動産・引越しとの関係

家を建てるときの「地鎮祭」や、新居への「引越し」でも六曜が意識されます。

特に引越しでは「大安」「先勝」が人気で、仏滅や赤口は避けられる傾向があります。

引越し業者によっては「大安割増」などの料金体系を設定しているところもあるほどです。

ビジネスや日常の行動にも影響

企業の開業日や新商品の発売日にも六曜を参考にするケースがあります。

また、「入籍日」や「車の納車日」を六曜で選ぶという話も少なくありません。

日常生活においても、「この日は仏滅だから病院の検査は別日にしよう」など、気にかける人は意外と多いのです。

一方で、全く気にしない人も増えており、六曜にとらわれすぎず、柔軟に使いこなす姿勢が現代的とも言えるでしょう。

六曜と年中行事・暦注との関係

六曜は、単独で使われるだけでなく、他の暦注(れきちゅう)や年中行事と重なり合いながら、日本の暦文化に深く関わっています。

暦注との重なりと使い分け

日本の暦には、六曜のほかにも「十二直(じゅうにちょく)」「二十八宿(にじゅうはっしゅく)」「選日(せんじつ)」などの暦注があります。

たとえば「不成就日(ふじょうじゅび)」は、何をしてもうまくいかないとされる日であり、「仏滅」と重なるとさらに慎重になる人も。

六曜だけに頼るのではなく、複数の暦注を重ねて見て「この日は大安だけど不成就日でもあるからどうしよう…」と悩む方も少なくありません。

暦をより深く読み解こうとする人にとっては、六曜はあくまでその一部であり、全体の流れの中でどう活かすかがポイントになります。

年中行事との結びつき

また、節分、七夕、彼岸、夏越の祓(なごしのはらえ)などの伝統行事でも、六曜が日取りの参考とされることがあります。

たとえば、七五三の参拝日やお宮参り、初詣なども「大安」や「先勝」が選ばれやすい一方で、「仏滅」「赤口」は避けられる傾向にあります。

このように、六曜は暦全体の一部として、生活と行事のリズムを形づくる要素のひとつといえます。

六曜をどう捉えるべきか? – 現代人との付き合い方

現代社会において、六曜をどう捉えるかは人それぞれです。

宗教的・科学的な根拠がないとされている一方で、文化的背景や心理的安心感の観点から「なんとなく信じたい」「悪い日は避けたい」と考える人もいます。

迷信か、知恵か

六曜は、しばしば「迷信」として扱われます。

実際、明治時代には政府が「非科学的である」として、官製の暦から六曜の記載を削除した時期もありました(1873年、太陽暦導入の際)。

しかしその後、民間での要望が高まり、出版社の発行する暦や手帳では引き続き記載され、今に至ります。

つまり、六曜は「迷信」と切り捨てることも、「文化」として受け入れることも可能な存在なのです。

心の拠り所としての六曜

人は誰しも、不安や決断に迫られたとき、何かの「拠り所」を求めます。

そのときに「今日は大安だからうまくいきそう」「仏滅だけど気にしすぎないようにしよう」といった心の持ち方を整える役割として、六曜は今でも一定の役割を果たしています。

また、ビジネスの場面でも、相手が六曜を気にする場合に配慮することで、信頼や気配りが伝わることもあります。

六曜を「知っておくこと」は、必ずしも信じる必要はなくとも、大人の常識やマナーとして身につけておく価値があるといえるでしょう。

Q&Aコーナー:六曜にまつわるよくある疑問

Q1. 六曜はどうやって決まるのですか?

A. 六曜は、旧暦の日付と曜日をもとに決まっています。

基本的に旧暦の1日が「先勝」、2日が「友引」…というように、6日周期で繰り返されます。

新暦ではこのリズムがずれるため、毎月の六曜の並びは異なります。

Q2. 同じ日に「大安」と「不成就日」が重なることもありますか?

A. はい、あります。

六曜と不成就日は別の暦注であり、重なることもあります。

その場合は「大安だけど注意が必要な日」と考える人もいれば、「大安を優先する」「不成就日だから慎重にする」と考える人もいます。

Q3. 仏滅に結婚式を挙げるのは縁起が悪いですか?

A. 一般的には避けられがちですが、気にしない人も増えています。

式場の費用が割安になる、予約が取りやすいなどのメリットを重視して、仏滅を選ぶカップルもいます。

「お二人の気持ちが大事」という考え方が今では主流になりつつあります。

Q4. 六曜は他の国にもあるの?

A. 六曜の起源は中国ですが、現代中国ではほとんど使われていません。

六曜が根強く残っているのは日本独自の文化であり、日本の風習や価値観と深く関わってきたからこそ、今も息づいているのです。

六曜を活かす開運アクション

六曜をただの「日付の吉凶」として捉えるのではなく、自分の行動の目安やモチベーションに活かすことで、より前向きな日常につながります。

大安の日:始めることにツキあり!

新しいチャレンジ、プロジェクトの始動、契約ごと、習い事の初回などに最適。

何かに背中を押してほしい時、「今日は大安だから」と言い訳なく一歩を踏み出せる日でもあります。

仏滅の日:リセットと整理に最適!

断捨離、掃除、リセット、悪習慣の見直しなどには最適の日。

たとえば「仏滅に財布を買うと無駄遣いを断ち切れる」といった独自の開運説もあるほどです。

先勝・先負:時間帯を意識して行動!

先勝は午前中に動く、先負は午後に進める。

スケジュールをそのように組むだけで、自分の行動にリズムと根拠が生まれ、判断のストレスも減る効果があります。

まとめ

六曜は、科学的に正しいかどうかというよりも、「昔からの知恵」として今なお息づく暦文化です。

人の暮らしや感情に寄り添いながら、結婚式や葬儀、引越しや契約といった人生の節目を見守ってきた、いわば日本人の“心のカレンダー”とも言えるでしょう。

すべてを六曜に従わせる必要はありません。

しかし、吉日を選ぶことで背中を押してもらえたり、凶日を避けて慎重になったりすることは、決して無意味ではありません。

重要なのは「知っているうえでどう使うか」。

六曜の知識を上手に生活に取り入れて、自分なりの判断力を磨くことが、現代流の暦との付き合い方かもしれません。

六曜という暦の知恵を、自分にとっての「よりよい日選び」のツールとして、柔軟に活用してみてはいかがでしょうか。