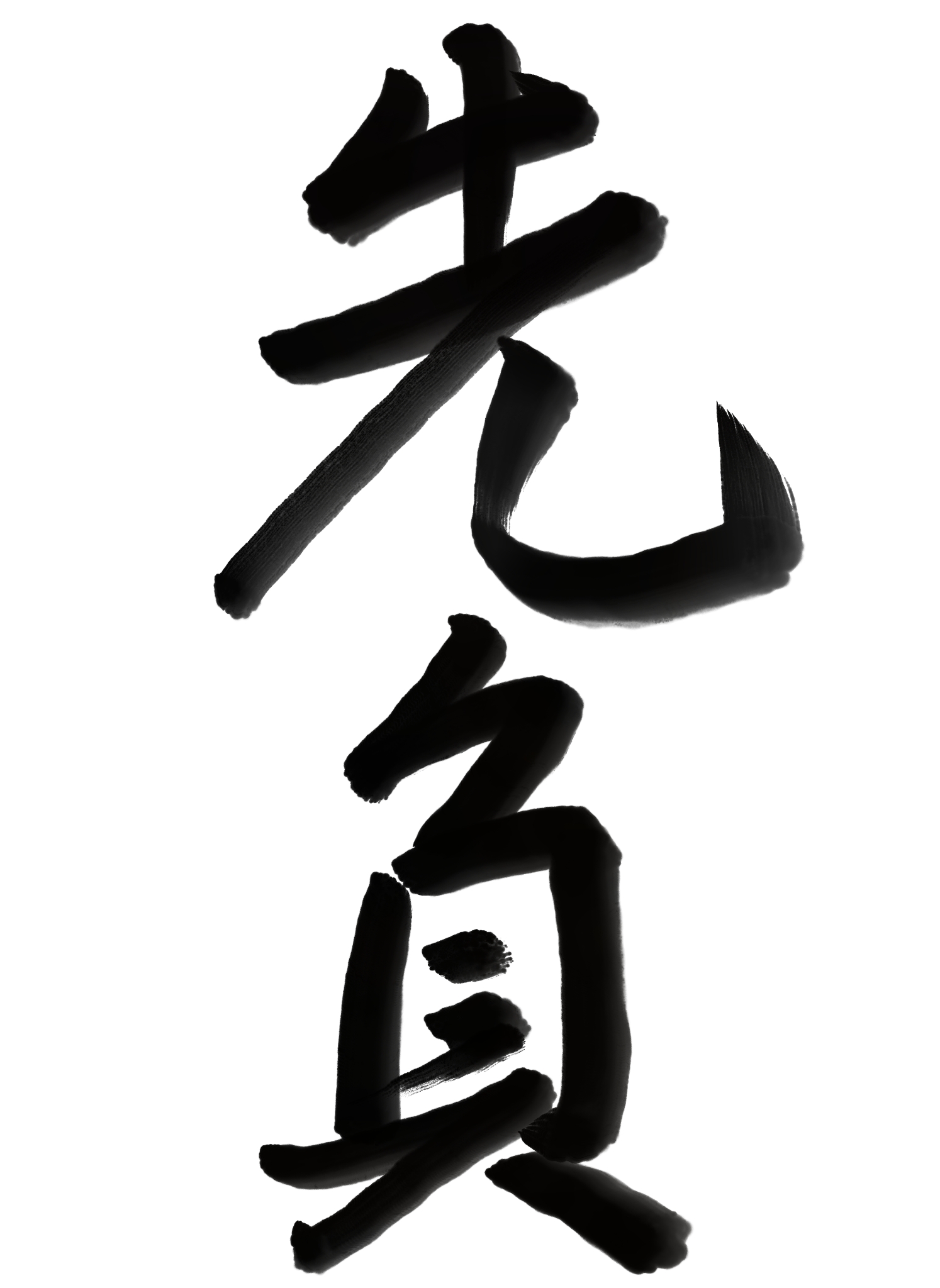

大事なプレゼンの日、ふとカレンダーを見たら「先負(せんぶ、さきまけ)」。

結婚式の日取りを考え始めたら、候補日に「先負」の文字が…。

なんだか「負ける」という漢字が不吉な雰囲気を醸し出し、「この日に大切な予定を入れるのは、やめた方がいいのかな…」なんて、少し不安に思ったことはありませんか。

古くから日本人の生活に根付いてきた「六曜(ろくよう)」という暦。

大安や仏滅はよく知られていますが、「先負」については、意外と詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。

でも、もし「先負の日が、実は時間帯さえ守れば、とてもお得で便利な一日になる」としたら…?

この記事では、「先負」の本当の意味から、その日を最大限に活用するための「トリセツ(取扱説明書)」まで、余すところなく徹底解説します!

読み終える頃には、あなたは「先負」を味方につけ、日々の暮らしをより豊かにする達人になっているはずです。

そもそも「先負」って、一体どんな日?

「先負」をひと言で表すなら、「急がば回れ、が幸運のカギを握る日」です。

その名の通り「先んずれば即ち負ける」という意味を持ち、慌てて行動を起こしたり、午前中に重要な決断や勝負事を始めたりするのは「凶」とされています。

一方で、「静かに待てば吉」とも言われ、午後の時間帯からは運気が好転すると考えられているのです。

まるで、午後のティータイムに向けてゆっくりとお湯が沸いていくように、じっくりとエネルギーを蓄え、午後から本領を発揮する。

そんなスロースターターな一日をイメージしてみてください。

運気が変わる「午後」って、具体的に何時から?

この日の最大のポイントは「午前は凶、午後は吉」という運気のグラデーションです。

「では、その境目はきっかり正午なの?」と疑問に思うかもしれませんね。

実は、これには明確な定義がなく、「正午を過ぎてから」「14時頃から」など諸説あります。

大切なのは、「午前中は慌てず、午後から本格的に活動を始める」という心構え。

このルールさえ押さえておけば、先負は決して「縁起の悪い日」ではないのです。

午前中に避けるべきことは?先負のNGリスト

では、具体的に午前中に避けた方が良いことは何でしょうか。

- 重要な契約ごと(不動産、車、ビジネスなど)

- 結婚式や結納などの慶事の開始

- 新しいことのスタート(開店、プロジェクトのキックオフなど)

- 願い事(神社へのご祈願など)

- 訴訟や争いごと

これらは全て「勝負事」や「急いで決めるべきではないこと」と捉えられます。

午前中は計画の見直しや準備に時間を使い、万全の体制で午後に臨みましょう。

【シーン別】午後を狙えば吉!先負の賢い過ごし方

午前中はゆったりと準備に徹し、午後から本番スタート!

これが先負を使いこなす黄金ルールです。

具体的なシーンごとに、その極意を見ていきましょう。

入籍・結婚式:お得に賢く、最高の門出を!

「結婚式は大安じゃなきゃ!」という声に、頭を悩ませていませんか?

特にご両親や親戚への説明は気を遣いますよね。

しかし、大安の日は結婚式場も役所も大混雑。

人気の会場は1年以上前から予約が埋まり、費用も通常より割高になることも珍しくありません。

そこで逆転の発想!「先負の午後」に注目です。

午後から始まる挙式や、午後一番での入籍届の提出なら、縁起は「吉」。

式場によっては「先負割引」や「午後プラン」といったお得なサービスを用意していることもあり、数十万円単位で費用を抑えられるケースも!

ご家族には、「“福が舞い込む午後”から、ゆっくり準備して最高のスタートを切りたいんだ」と、ポジティブな言葉で伝えてみてはいかがでしょう。

午前中はウェルカムボードを手作りしたり、ゲストへの手紙を書いたり…。

二人のための準備時間としてゆったり過ごすのも素敵です。

賢い選択で、心にもお財布にも余裕のある、最高のスタートを切りましょう!

引っ越し・納車:待ちわびた「新生活」を一日でも早く!

新しい部屋の鍵、ピカピカの新車。考えただけでワクワクしますよね。

「でも、業者の都合で、大安の納車は一週間も先…」なんて、待ちきれない!

そんな時こそ、先負の出番です。

午前中に荷造りの最終チェックや旧居の掃除を完璧に済ませ、午後一番から引っ越し作業を開始。

納車なら、午前中に保険の手続きなどを済ませ、午後にディーラーへ向かう。

これで縁起も段取りもバッチリです。

業者さんの予約も比較的取りやすく、費用が抑えられる可能性も。

新しい生活は、賢くスムーズにスタートさせたいですね。

※ただし、荷物が多い長距離の引っ越しは、一日の作業時間も十分に考慮して、無理のない計画を立ててください。

大きな買い物・契約:焦らず、じっくりが成功の秘訣

マイホームの契約や、新しい事業の登記。

こうした人生を左右する決断に、焦りは禁物です。

「午前中の凶の時間帯は、冷静な判断を欠きやすい」と昔の人は考えたのかもしれません。

その点、先負の日は「午前中に焦って決断せず、午後から落ち着いて契約に臨む」という流れにぴったり。

むしろ、慎重な判断を後押ししてくれる日とさえ言えます。

午前中は契約書を隅々まで読み返し、最終確認をする時間に充てましょう。

ちなみに、暦には「一粒万倍日(いちりゅうまんばいび)」や「天赦日(てんしゃにち)」といった、六曜とは別の強力な吉日も存在します。

先負とこれらの吉日が重なった日の午後は、まさに鬼に金棒。

契約ごとには最適の日と言えるでしょう。

宝くじ:運試しは、午後からのんびりと

宝くじ売り場で『本日、大安吉日!』ののぼりを見ると、つい買いたくなりますよね。

でも、面白いデータがあります。

ある調査では、高額当選者が最も多く出たのは、実は六曜で最も縁起が悪いとされる「仏滅」だったとか。

とはいえ、ゲンを担ぎたいのが人情。

そんな時は、運気が上昇カーブを描く先負の午後に、夢を買ってみてはいかがでしょうか。

「午前中はどの売り場で買うかじっくりリサーチして、午後から買いに行く」なんて、自分なりのジンクスを作るのも楽しいかもしれません。

これは気にしなくてOK!先負の日の過ごし方

六曜は、あくまで暮らしの知恵やゲン担ぎの一つ。

宗教儀式や、予測できない出来事とは切り離して考えるのが現代的な付き合い方です。

法事・お通夜・お葬式

お葬式や法事などの弔事は、六曜とは全く関係ありません。

六曜は元々、中国の占いが起源であり、日本の仏教や神道とは無関係です。

また、人の死は予測できるものではないため、お日柄を気にする必要は一切ありません。

安心して故人を偲ぶことに集中してください。

(※ただし、「友引」だけは「友を冥土へ引く」という語呂合わせから、お葬式を避ける慣習が根強く、多くの火葬場が休業日としています。この点だけはご注意ください。)

お見舞い

お見舞いも、お日柄は関係ありません。

むしろ、病院では午前中に検査や回診が集中しがち。

慌ただしい時間を避け、午後に伺う方が、相手も落ち着いて面会できます。

「午後の〇時頃はどうかな?」と事前に一本連絡を入れる心遣いが、何よりのお見舞いになるでしょう。

【ちょっと注意】お宮参りや七五三などのお参り

神社へのお参りも、神道と六曜は直接関係がないため、先負に行っても基本的には問題ありません。

しかし、一方で「神様へのご挨拶は、気の澄んだ午前中のうちに済ませるのが丁寧」という昔からの考え方もあります。

もし、縁起をとても大切にされるご祖父母様などと一緒にお参りする場合は、「先負の午後は吉日だけど、神社へのお参りは午前中が良いみたいだから、改めて別の日に行きませんか?」と相談してみるのが、円満の秘訣です。

もし午後にお参りするなら、「時間を問わず、感謝の気持ちを伝えることが一番大切」という気持ちで臨めば、神様もきっと温かく迎えてくださるでしょう。

まとめ:先負を味方につけて、毎日をもっと豊かに!

いかがでしたか?

「なんとなく縁起が悪い日」という先負のぼんやりとしたイメージが、具体的で活用しやすい「便利な日」に変わったのではないでしょうか。

- 先負は「急がば回れ」。

午前は準備と計画、午後にアクション! - 時間帯を賢く使えば、費用や予約の面で思わぬ「福」がある!

- 弔事やお見舞いは、六曜と切り離してOK。

大切なのは相手への気持ち。

「先負」は、私たちに「焦らず、じっくり物事に取り組むことの大切さ」を、静かに教えてくれる日なのかもしれません。

カレンダーの小さな文字に一喜一憂するのではなく、その意味を知り、賢く使いこなす。

そんな風に、昔ながらの暦の知恵を生活のスパイスにすれば、あなたらしい素敵な一日を、もっと自由にデザインできるはずですよ。