キンモクセイの香りがふわりと漂い、秋の訪れを感じる瞬間。

スーパーに新米が並び始め、食卓から季節が変わることを知る日。

私たちの周りには、季節の移ろいを知らせる、ささやかなサインが満ちています。

時間に追われる毎日の中で、私たちはどれだけ空を見上げ、季節の息吹を感じているでしょうか。

実は、昔の日本人は、そんな季節の移ろいを的確に捉え、暮らしに活かすための特別な「暦」を持っていました。

それが「雑節(ざっせつ)」です。

カレンダーに載っている祝日や記念日とは、ひと味違う。

節分、彼岸、八十八夜…。

一度は耳にしたことがあるこれらの日は、すべて雑節の仲間です。

それは、自然と共に生きた人々の知恵が詰まった、毎日を少しだけ特別にするヒントの宝箱。

いわば、忘れかけていた「自然からの美しい招待状」です。

この記事を読み終える頃には、きっと、道端の草花や空の色が、いつもより深く、愛おしく見えてくるはずです。

「雑節」って、そもそも何だろう?

一言でいえば、「日本の四季に寄り添う、暮らしの知恵が凝縮された道しるべ」です。

なぜ「雑節」が生まれたの?

昔の日本で、暮らしの根幹にあったのは農業でした。

いつ種をまき、いつ田植えをするか。

台風はいつ頃やってくるのか。

季節の正確な変化を知ることは、人々の生活に直結する、まさに死活問題だったのです。

もちろん、古くから「二十四節気(にじゅうしせっき)」という季節の区分がありました。

しかし、これは古代中国の黄河流域の気候を基準にしたもの。

日本のような海洋性気候の国では、梅雨や台風といった独特の季節の変化があり、二十四節気だけでは少しズレが生じてしまうことがありました。

そこで、日本の気候や風土に合わせて作られ、より暮らしにフィットさせた補助的な暦として「雑節」が生まれ、大切に育まれてきたのです。

「雑」という字には「メインではない様々なもの」といった意味合いがあり、二十四節気を補う季節の目安として、その名がつけられました。

雑節は、単なる日付ではありません。

そこには、豊作への切実な祈りや、ご先祖様への感謝、厳しい季節を乗り切るための生活の知恵が、美しい物語のように織り込まれているのです。

季節を巡る、雑節カレンダー

さあ、一年間の主な雑節を、季節の物語とともに巡ってみましょう。

【春】芽吹きの季節、新たな始まりを祝う

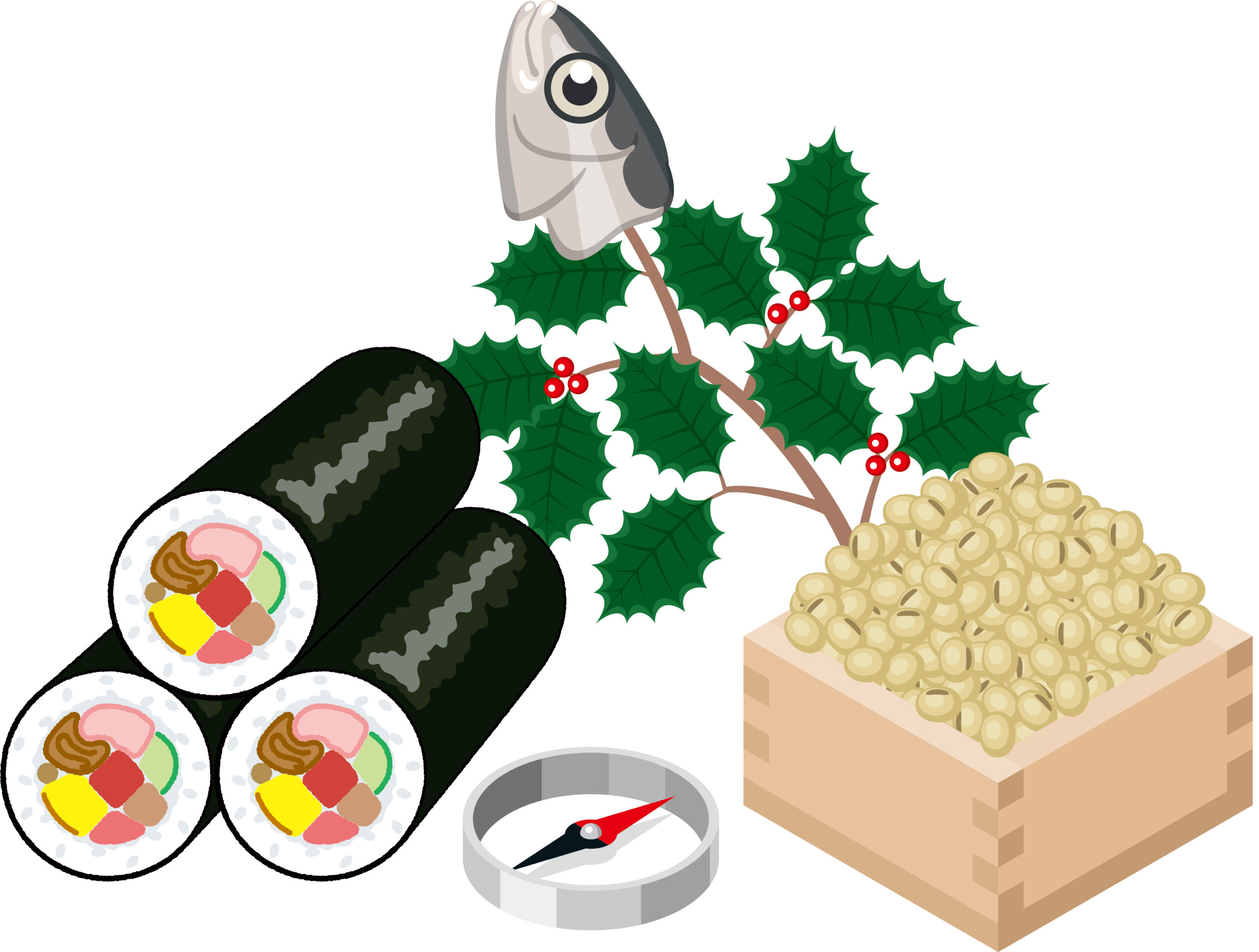

- 節分(せつぶん) – 2月3日頃

「鬼は外、福は内!」でおなじみですね。本来は立春の前日を指し、「季節を分ける」大切な日。

昔は、季節の変わり目には邪気(鬼)が生じると信じられていました。

そこで、鬼の目に豆を投げつけて退治したという伝説から、豆まきで邪気を払います。

焼いた鰯の頭を柊の枝に刺して戸口に飾る風習も、鬼が嫌う臭いとトゲで鬼を追い払うためです。

恵方巻は、その年の福を司る神様がいる方角(恵方)を向いて、願い事をしながら無言で食べると良いとされています。

厳しい冬に別れを告げ、希望に満ちた春を迎えるための、パワフルな厄払いイベントです。

- 彼岸(ひがん) – 春分の日を挟んだ7日間

「暑さ寒さも彼岸まで」という言葉通り、気候が穏やかになる頃。仏教では、ご先祖様がいる世界(悟りの世界)を「彼の岸(ひがん)」、私たちがいる世界を「此の岸(しがん)」と呼びます。

春分と秋分の日は、太陽が真東から昇り真西に沈むため、「彼の岸」と「此の岸」が最も通じやすくなる日と考えられてきました。

お墓参りをし、春は牡丹の花にちなんで「ぼたもち」をお供えし、ご先祖様に感謝を伝える、心温まる期間です。

- 社日(しゃにち) – 春分に一番近い戊(つちのえ)の日

少し聞きなれないかもしれませんが、これも大切な雑節。土地の神様(産土神)に感謝する日で、「お社(やしろ)の日」と覚えると分かりやすいかもしれません。

春の社日には、その年の豊作を祈願し、秋の社日には収穫を感謝します。

この日は農作業を休み、神様と一緒にお酒を飲んだりして過ごしたそうです。

- 八十八夜(はちじゅうはちや) – 5月2日頃

立春から数えて88日目。「♪夏も近づく八十八夜~」の歌で有名ですね。

この日に摘んだお茶は、栄養価が高く、飲むと長生きできるとされ、上等な新茶として珍重されます。

また、「八十八」という字を組み合わせると「米」という字になることから、稲作にとっても重要な日とされました。

遅霜の心配もなくなり、農家が本格的に忙しくなる始まりの合図です。

【夏】恵みの雨と、暑さを乗り切る知恵

- 入梅(にゅうばい) – 6月11日頃

その名の通り、暦の上で梅雨の季節に入る目安の日。現在の気象庁が発表する「梅雨入り」とは異なりますが、昔の人々は、この日を基準に、長雨に備えて農作業の段取りを考えました。

ジメジメしていやな季節…と思いがちですが、この雨があるからこそ、美味しいお米や野菜が育つのです。

- 半夏生(はんげしょう) – 7月2日頃

「田植えは半夏生までに終えなさい」と言われる、農作業の重要な区切りの日。無事に田植えが終わったことを田んぼの神様に感謝する「さなぶり」というお祝いをする地域もあります。

関西地方では「稲の根がタコの足のように、大地にしっかり根付きますように」と願いを込めて、タコを食べる習慣も残っています。

- 土用(どよう) – 夏の土用は7月20日頃~立秋の前日まで

実は土用は、立春・立夏・立秋・立冬の直前の約18日間、年に4回あります。しかし、特に夏の土用が重視されるのは、やはり夏バテ防止のため。

「丑の日」にうなぎを食べる習慣は、江戸時代の蘭学者・平賀源内が、夏に売上が落ちるうなぎ屋のために「本日、土用丑の日」というキャッチコピーを考案したのが始まりと言われています。

うなぎのように「う」のつく食べ物(うどん、梅干し、瓜など)は夏バテに効くとされ、厳しい夏を元気に乗り切るための、昔ながらの健康法なのです。

【秋】実りの季節、自然への畏敬と感謝

- 二百十日(にひゃくとおか)・二百二十日(にひゃくはつか) – 9月1日頃、9月11日頃

立春から数えて210日目、220日目。昔の経験則から「台風がやってきて、稲に被害が出やすい要注意日」とされ、「厄日」として恐れられてきました。

農家の人々が、収穫を目前にした黄金色の稲穂を案じながら、固唾をのんで空を見上げた日。

自然の恵みへの感謝と共に、その脅威に対する畏敬の念を忘れないための、戒めの日でもありました。

現代の私たちも、防災意識を新たにする良いきっかけになります。

- 彼岸(ひがん) – 秋分の日を挟んだ7日間

春と同様、秋にもお彼岸があります。ご先祖様への感謝を伝える大切な期間です。

秋は、その時期に咲く萩の花にちなんで「おはぎ」をお供えします。

同じものでも季節の花で呼び名を変える。

そんな日本人の繊細で美しい感性が光ります。

雑節は、現代の暮らしを彩るスパイス

こうして見てみると、雑節が単なる古いしきたりではないことが分かります。

それは、私たちの日常を豊かにしてくれる、素敵なスパイスなのです。

- 「旬」を味わう最高の道しるべに

「八十八夜だから新茶を淹れよう」

「半夏生だからタコを食べようか」雑節は、その時期に一番美味しい「旬」の食材と深く結びついています。

食べることを通じて、私たちはもっと手軽に、そして美味しく季節を感じることができます。

- コミュニケーションのきっかけを生む

「今日は○○の日らしいよ」と、家族や友人と話すきっかけになります。SNSで季節の行事にちなんだ写真を投稿すれば、多くの人と季節の楽しみを共有することもできるでしょう。

- 心と体のリズムを整える

デジタル化された社会で、私たちはつい自然のリズムを忘れがちです。雑節を意識することは、太陽や月の動き、植物の成長といった、ゆったりとした自然のサイクルに自分を合わせる試みです。

それは、知らず知らずのうちに、私たちの心と体を健やかに整えてくれるはずです。

まとめ:あなただけの「暮らしの暦」を見つけよう

雑節は、効率やスピードが重視される現代において、私たちが忘れかけている「季節のうつろい」や「自然との対話」を思い出させてくれる、温かい道しるべです。

もちろん、すべてを完璧にこなす必要はありません。

まずは一つでもいいのです。

次の「彼岸」には、おはぎを食べてみる。

夏の「土用」には、うなぎでなくても梅干しを一つ、いつもより丁寧に味わってみる。

それだけで、いつもの一日が少しだけ特別な記念日に変わるかもしれません。

雑節という、先人たちが残してくれた美しいレンズを通して世界を眺めれば、見慣れた日常は、驚くほど豊かで愛おしい宝物で満ちていることに気づくはずです。

あなたも「雑節」を暮らしの中にそっと取り入れて、自分だけの「暮らしの暦」を紡いでみませんか?