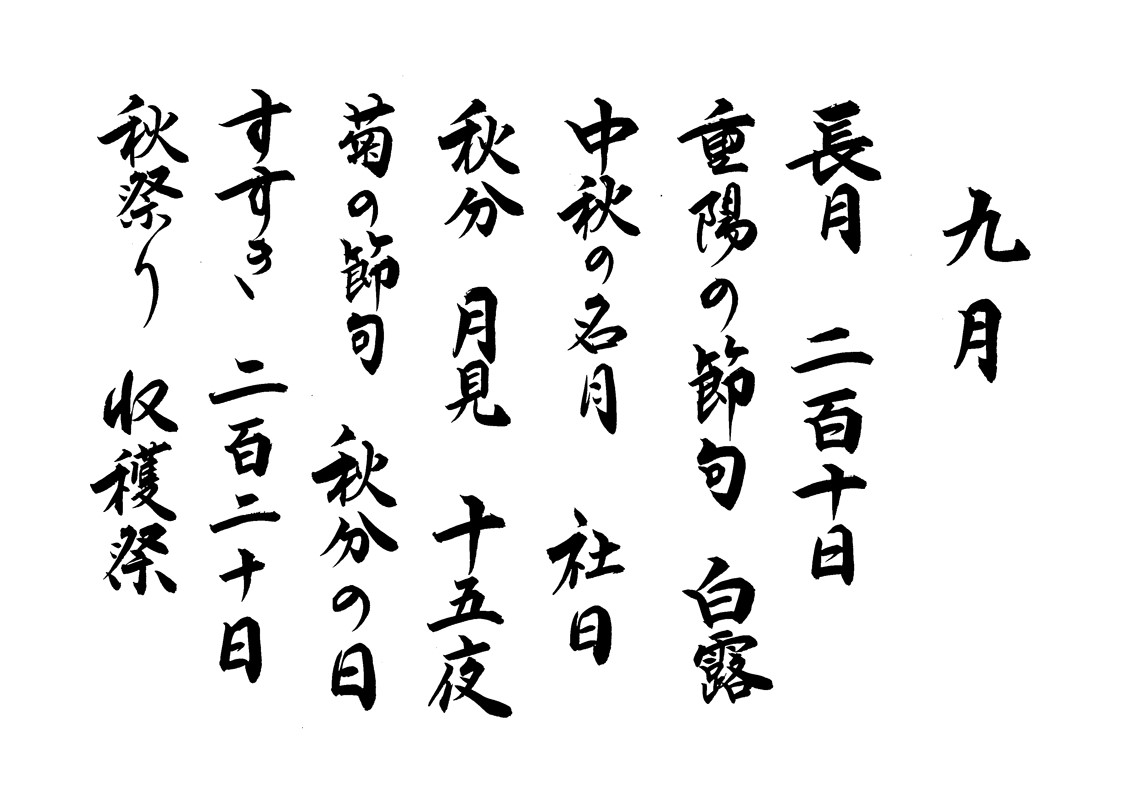

私たちが普段あまり耳にすることのない「二百十日」や「二百二十日」という言葉。

日本の暦の中に登場するこの独特な節目は、現在では日常生活の中でそれほど意識されることはありません。

しかし、かつて自然の移り変わりとともに暮らしていた時代には、この日が持つ意味合いは非常に重く、特に農業を営む人々にとっては注意を要する大切な時期でした。

この記事では、「二百十日」「二百二十日」とは何か、それがいつ訪れるのか、そしてなぜ昔から“厄日”として恐れられていたのかについて掘り下げてご紹介します。

2025年の該当日はいつ?

まず、2025年においてこれらの日がいつにあたるのかを確認しておきましょう。

・二百十日:8月31日(日)

・二百二十日:9月10日(水)

これらはそれぞれ、「立春」から数えて210日目、220日目となる日です。

なお、暦の計算上は立春を1日目としてカウントするため、実際には立春から209日後、219日後の日に該当します。

この時期は、季節の変わり目でありながら、台風の接近が多くなるシーズンにも重なっています。

まさに自然とともに生きていた日本人の知恵が反映された暦と言えるでしょう。

「雑節」としての役割

「二百十日」「二百二十日」は、正式な国の祝日や節気とは異なり、「雑節(ざっせつ)」と呼ばれる暦上の補助的な日付の一つです。

雑節は、二十四節気や五節句などの暦だけでは把握しきれない季節の変化や、生活の節目をより正確に捉えるために設けられたもので、農業と深く関係しています。

「にひゃくとおか」「にひゃくはつか」と読むこの2日間は、特に農村部で重視され、台風や強風、豪雨などへの備えを意識する日として伝えられてきました。

台風と稲作のタイミング

なぜこの時期がそれほど重要視されていたのか――その背景には、日本の気候と稲作の関係があります。

春に田植えを行った稲は、8月末から9月上旬にかけてちょうど穂が出そろい、開花や登熟といった大切なプロセスを迎えます。

ところがこの時期、例年台風の接近・上陸が集中しやすく、強風や豪雨により稲が倒れたり、実りが失われる危険性が高まります。

現代では気象予報が整い、ある程度の備えが可能になりましたが、昔は突然やってくる自然災害に対して、暦を見て事前に警戒するしか手段がありませんでした。

そのため、この2日間は“自然災害が起きやすい”として戒められ、生活のリズムの中にしっかりと組み込まれていたのです。

三大厄日と呼ばれる理由

「二百十日」「二百二十日」は、旧暦8月1日にあたる「八朔(はっさく)」とともに、「三大厄日(さんだいやくび)」と総称されることがあります。

この三つの日付は、いずれも台風や暴風雨が発生しやすいとされた時期と重なり、農作物の収穫前の被害が懸念されていました。

当時の人々はこれらの日を迎えるたびに、自然の力に対する畏怖と備えの大切さを再確認していたことでしょう。

現代では「八朔」が厄日として扱われることは少なくなりましたが、「二百十日」や「二百二十日」は、天気予報などで今も取り上げられることがあり、一定の認知は保たれています。

各地に伝わる風を鎮める風習

「おわら風の盆」と風神信仰

こうした災害の多い時期に、風の被害から作物や暮らしを守るための祭りが各地に伝えられてきました。

中でも富山県の「おわら風の盆」は、日本を代表する風の祭りとして知られており、哀愁漂う旋律の「越中おわら節」に乗せて、編笠姿の男女が優美な踊りを披露します。

この踊りには、風神を鎮め、災厄を遠ざけるという意味が込められており、観光イベントとしても高い人気を誇っています。

また、奈良県の龍田神社では、風の神を祀る「風鎮大祭(ふうちんたいさい)」が古くから行われています。

この祭礼は、日本書紀にも記述があるほど古い歴史を持ち、今も多くの参拝客が訪れます。

その他の風除け習慣

地方によっては、家の屋根や軒先に鎌を吊るしたり、竹竿に刃物を取り付けて立てたりする習慣も見られます。

これには、「鎌が風を断つ」といった象徴的な意味合いがあり、自然災害に対する民間信仰の一端を垣間見ることができます。

現代にも通じる“備え”の大切さ

二百十日が位置する9月初旬には、もう一つ重要な日があります。

それが「防災の日」。毎年9月1日に設定されており、1923年の関東大震災をきっかけに1960年に制定されました。

また、8月30日から9月5日までは「防災週間」とされており、全国で避難訓練や啓発イベントが行われます。

偶然にもこの時期は二百十日と重なることが多く、自然災害に対する心構えを見直す絶好のタイミングともいえます。

まとめ

「二百十日」や「二百二十日」は、昔から人々が自然と向き合いながら暮らしてきた証とも言える日付です。

それぞれが立春からの日数を基準にして設定され、季節の節目であると同時に、風雨による災害のリスクを再確認するための日でもありました。

現代の私たちにとっても、年に一度「備え」を思い出すためのきっかけとして、この古い知恵を活用してみるのも良いかもしれません。

自然は時に厳しく、私たちに試練を与える存在ですが、それとどう向き合ってきたかを思い出すことで、未来への準備にもつながるはずです。